お墓を建てる際、「建立者名って彫るもの?」「名前を入れたら誰の墓か分からなくなるのでは?」と悩む方は少なくありません。

この記事では、建立者名の意味や記載の仕方、代替案や注意点まで、これから墓石について学びたい方に向けて丁寧に解説します。

建立者名とは?

建立者名とは、墓石を建てた人の名前を指し、通常は墓石の側面や裏面に刻まれることが多い情報です。

建立者名を刻む行為には、単なる記録としての意味だけでなく、建てた人の供養の気持ちや、家族に対する想いを込める文化的な意味合いもあります。

建立者名の目的と意味

- 誰がこのお墓を建てたのかを明らかにするため

- 故人ではなく建立者の功績や想いを残す役割

- 家族の供養や感謝の気持ちを表すことも

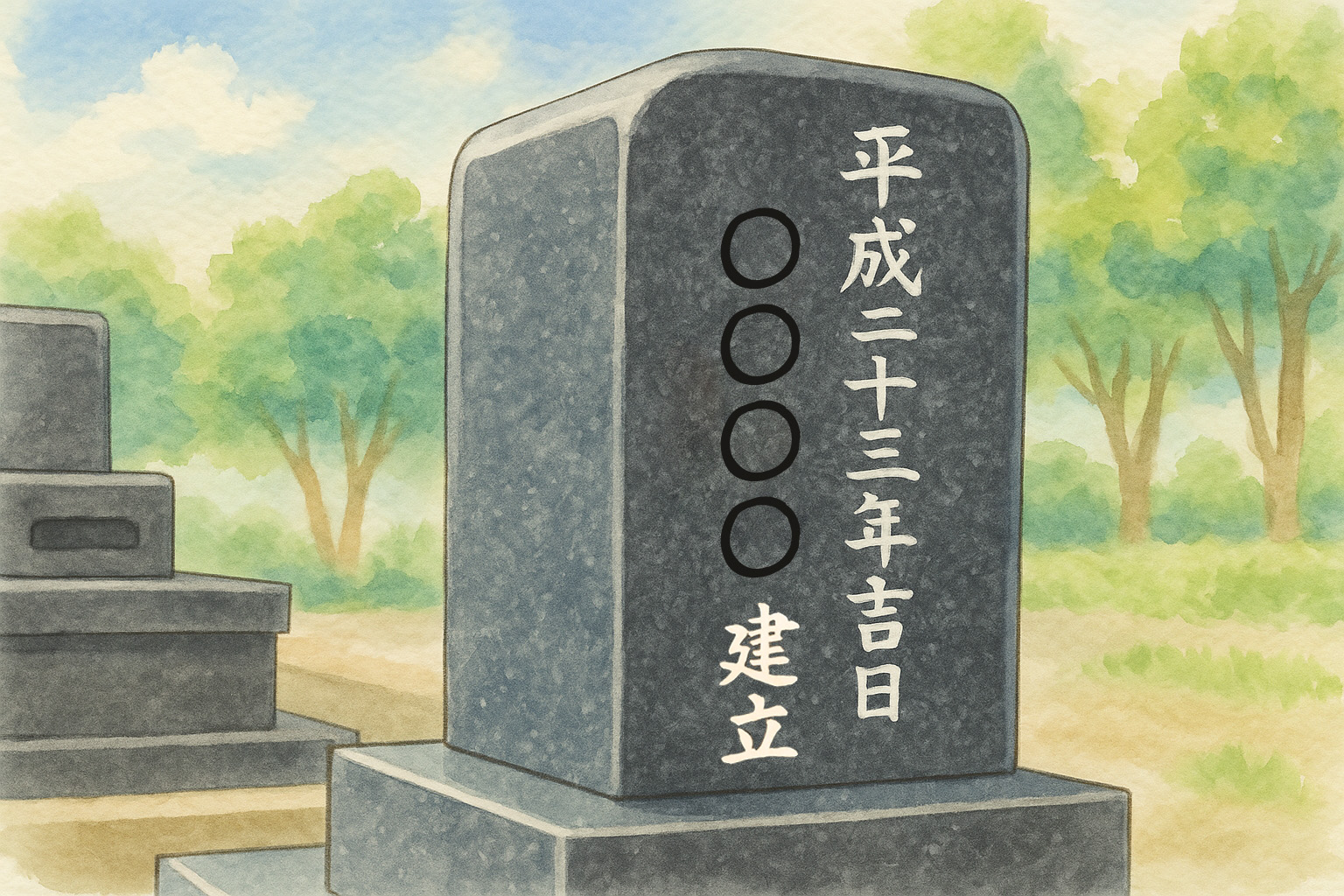

たとえば「平成二十八年十月 建立 山田太郎」などと刻むことで、後世に“誰がいつ建てたのか”が伝わります。この情報は、将来お墓を継承する方々が、家族の歴史をたどるうえでも大きな意味を持ちます。

どこに彫刻されるか?

- 裏面に年号と名前を横書きまたは縦書き

- 側面に控えめに小さく刻むケースもあり

- 和型墓石では背面下部が一般的な位置

近年では洋型墓石やデザイン墓石の増加により、彫刻位置も多様化しています。見た目のバランスや霊園ごとの方針を考慮して配置が決定されます。

建立者名を入れるメリット

建立者名を刻むことには、いくつかのメリットがあります。特に家系や歴史を重んじる方にとっては、記録としての意味も大きいでしょう。

また、感謝の気持ちを目に見える形にすることで、家族間のつながりを強く感じることもできます。

供養や感謝の気持ちを形にできる

- 親や祖父母のために建てたことを明示できる

- 故人の代わりに“想いを込めた人”を残す

- 法要時などに会話のきっかけとなる

例えば、お孫さんが「おじいちゃんがこのお墓を建てたんだね」と語りかける場面など、世代を超えた記憶の継承にもつながります。

相続や承継時の記録になる

- 誰が建てた墓かを記録に残す役割

- 相続人が複数いる場合もトラブル防止になる

- 代替わり時にお墓の履歴が把握しやすくなる

「誰が建てたのか分からない」という曖昧さを避けるためにも、建立者名の明記は重要な要素です。特に兄弟姉妹が多い家庭では、明確にしておくことで後の誤解や争いを防げます。

建立者名を入れないケースもある?

必ずしも建立者名を入れる必要はありません。

以下のような事情から省略されることもあります。現代では「見た目をシンプルにしたい」「個人情報を外に出したくない」という考え方も増えており、建立者名の記載方法にも多様性が生まれています。

入れない理由の一例

- 個人情報の保護を重視する場合

- 建立者が複数人で記載が難しい場合

- 霊園の景観や統一感を考慮して省略

たとえば、夫婦や兄弟で建てた場合、どちらかの名前を刻むことでトラブルになることを避けたいというケースもあります。匿名性を保ちながらも、別の方法で記録を残す工夫が求められます。

建立者名の書き方と表記ルール

刻む場合は、形式に注意しましょう。伝統と分かりやすさのバランスが大切です。地域や宗派によって多少の違いがあるため、霊園や石材店に相談しながら進めると安心です。

表記の基本形式

- 年号+建立者名のフルネーム

- 例:令和三年三月 建立 田中一郎

- もしくは:田中一郎 建立 令和三年三月

文字数は多くても15~20文字以内に収めるのが一般的です。複数名を記載する場合は「山田太郎・花子 建立」と並列表記されることもあります。

和暦 or 西暦?

どちらでも構いませんが、統一感を重視するなら表面の没年表示と合わせるのがおすすめです。

| 表記例 | 備考 |

|---|---|

| 昭和五十二年十月建立 山田太郎 | 伝統的な和暦型 |

| 2023年10月 建立 佐藤花子 | 現代的な西暦型 |

| 令和六年春 建立 山本家一同 | 季節表現を含む柔らかい印象の表記 |

法要や納骨にあわせて「春彼岸建立」などの表記を用いる例も増えてきており、形式よりも気持ちや意味を重視する傾向が見られます。

建立者名を入れる際の注意点

刻印する内容は長く残るため、慎重に検討することが重要です。見栄えだけでなく、将来的な継承や家族構成の変化にも配慮する必要があります。

注意したいポイント

- 表記ミスがあると修正に費用がかかる

- 霊園の規定で制限がある場合がある

- 氏名の変更や継承による違和感に配慮

例えば女性の旧姓を使用するか、夫婦連名にするかといった判断も迷うポイントです。宗教的な制約や地域の慣習により、そもそも個人名を避けるケースもあります。

建立者名を記録に残す別の方法

どうしても墓石に刻むのに抵抗がある場合は、以下のような方法で建立記録を残すことも可能です。現代ではプライバシーを守りつつ、記録性を確保する工夫も求められています。

代替手段の例

- 墓誌や法名碑に記録する

- 埋葬記録を霊園や寺院に提出して保管

- 家族の記録帳・系譜に記載する

たとえば「墓誌に家系図とともに年表形式で記録する」ことで、石に刻まなくても詳細な情報を残せます。納骨証明書や管理台帳に記録しておけば、外部に情報が出る心配もありません。

まとめ

建立者名は、単なる“名前の記載”にとどまらず、供養の姿勢や家族への想いを形にする大切な情報です。一方で、個人情報の扱いや記録方法への多様な考え方も広がってきました。

どのような形で記録を残すかは、家族の考えや宗教観、霊園のルールを踏まえて自由に選ぶことができます。刻むか、刻まないか——迷ったときは、「想いをどう伝えたいか」を一つの判断基準にしてみてください。

「誰がこのお墓を建てたのか?」その答えは、記録する手段と家族の想いの中にきっと見つかるはずです。