墓参りのとき、何気なく墓石に水をかけていませんか?

「本当にかけていいの?」「どこにどうやって?」と疑問に思う方もいるでしょう。この記事では、墓石に水をかける意味や正しい方法、注意点を初心者向けにわかりやすく解説します。マナーを理解することで、より心のこもった供養ができます。

水をかけるという一見シンプルな行為にも、長年受け継がれてきた文化的・宗教的な意味が込められているのです。

墓石に水をかける行為の意味とは?

墓石に水をかけるのは、単なる掃除や儀式ではありません。

実は古くからの宗教的・文化的な意味が込められています。故人を敬い、清め、癒す行為として、日本各地で自然と根付いてきた伝統です。

故人の体を清める意味

- 水は仏教において「清め」の象徴

- 故人の魂を洗い清め、安らかに眠ってもらうため

- 生前に汗を流した体を洗うような、感謝と敬意の行為

たとえば、お通夜や葬儀で遺体を拭き清める風習があるように、墓参りにおいても水で清めることは“心身の浄化”を象徴します。手を合わせる前に行うことで、気持ちが自然と落ち着くという方も多いです。

敬意と供養の気持ち

- 墓石を丁寧に洗い流すことで感謝を表す

- 水をかけることで「来ました」というあいさつの意味にも

- 家族としてのつながりを感じる儀式

特にお彼岸やお盆など年中行事の際には、水かけの所作が「供養の心」を可視化する役割を果たします。子どもにマナーを伝える場面としても効果的です。

暑さを和らげる意味合い

- 夏場など、直射日光で熱くなった墓石を冷やすため

- 故人が暑さで苦しんでいないようにとの思いやり

「おじいちゃん、暑くないように冷やしておくね」と声をかける家族の姿からは、故人への変わらぬ愛情が感じられます。風習というより自然な行動とも言えます。

墓石に水をかけるタイミングと場所

「いつ」「どこに」水をかけるのが適切なのか、マナーとしての基準を解説します。

形式よりも「心を込めて丁寧に」が大切ですが、基本的な流れを知っておくと安心です。

お墓参りの冒頭に行う

- 墓参りの最初に墓石全体を清めるのが基本

- お線香やお花を供える前に行うと丁寧な印象

- 掃除の一環としても役立ちます

掃除→水かけ→献花→焼香→合掌という流れが一般的です。水をかけることで清浄な空気に整い、心の準備にもつながります。

墓石の正面からゆっくりとかける

- 正面中央、故人の名前が彫られた部分に向かって丁寧に

- 上から下へ流すようにかけるのが自然な所作

- 水が飛び散らないよう注意する

大切なのは「見られても恥ずかしくない動作かどうか」。静かで落ち着いた所作が、敬意を感じさせます。

水をかけてはいけない場所もある?

- 位牌型の塔婆や木製装飾部分にはかけない

- 花立てや線香立ての内部に水がたまらないよう注意

- 石材以外の部分にかけないのが原則

特に木製や金属製の装飾は水に弱く、劣化の原因にもなります。「見た目が石でも実は加工部分だった」ということもあるため、初めての墓所では家族と確認しながら行うと安心です。

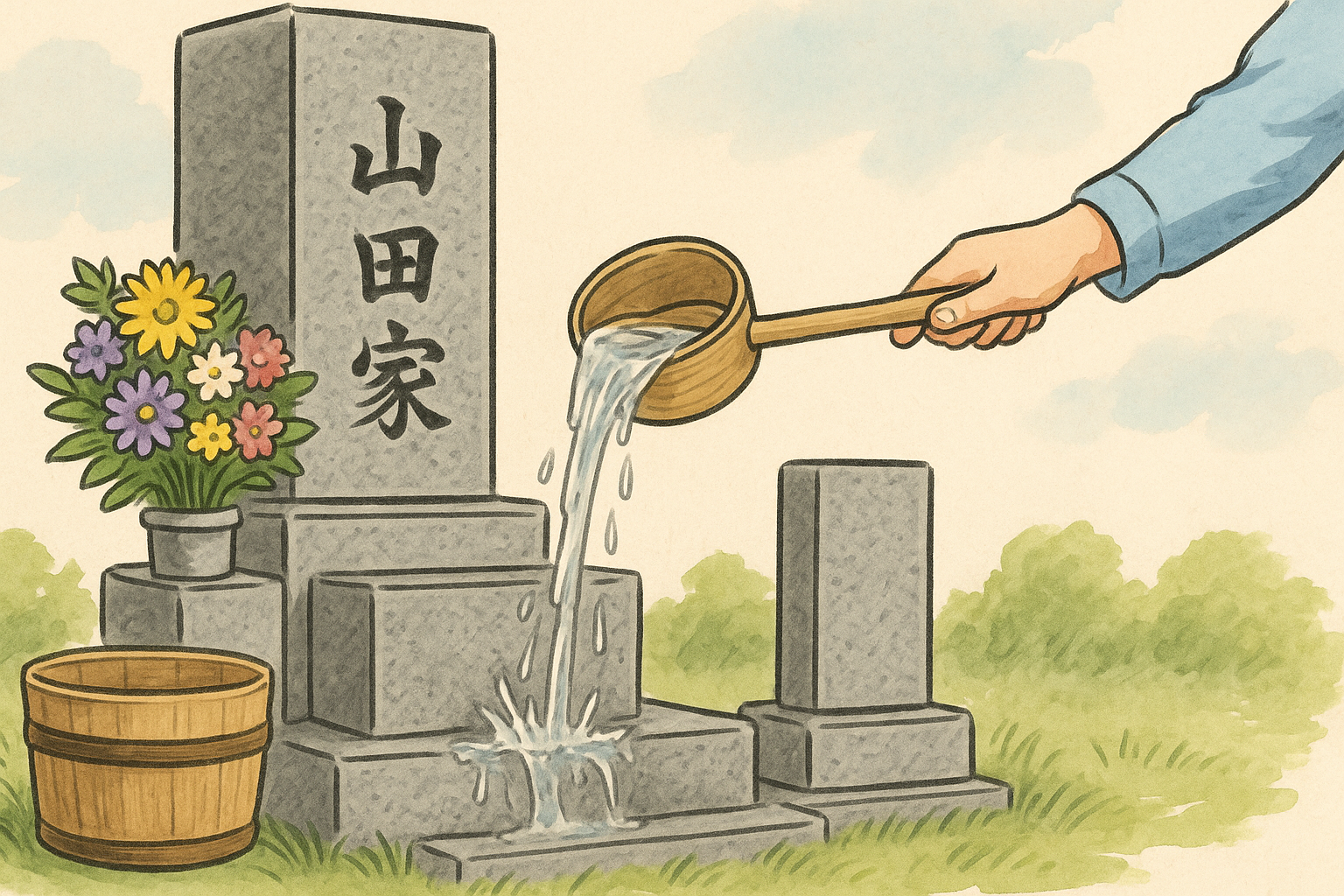

正しい水のかけ方と手順

水をかける動作にも、丁寧さと意味を込めることが大切です。

以下に一般的な手順と注意点を紹介します。供養の心を形にするつもりで、慎重に行いましょう。

基本的な手順

- 手桶に水をくむ

- 柄杓を使って墓石の上部からゆっくりと水をかける

- 家名や戒名のある部分を優しくなぞるように

- 最後に足元まで軽く水をかけて清める

霊園によっては手桶や柄杓が備え付けられていることもあります。自分の持ち物を使う場合は、事前に確認しておくとスムーズです。

柄杓の持ち方と作法

- 柄の部分を両手で持ち、斜め45度の角度でかける

- 一気に流すのではなく、2~3回に分けると丁寧

- 水滴が跳ねないように注意しながら行う

柄杓の向きや動かし方ひとつでも、印象は大きく変わります。落ち着いてゆっくりと、周囲の視線も意識するとよいでしょう。

水の量とペース

- 少量ずつ何度かに分けるのが理想

- 勢いよくかけない、音を立てない

- 慣れていない方は家族と一緒に行うのも安心

水をかけるという行為自体が「思いやり」の表現なので、速さや量よりも「心のこもった動作」が何よりも大切です。

墓石に水をかける際の注意点

何気ない行動が、実はマナー違反になっていることも。

周囲や墓石の状態に配慮した行動を心がけましょう。マナーを守ることで他の参拝者とのトラブルを避け、気持ちよく供養ができます。

周囲のお墓に水がかからないように

- 隣の区画との距離が近い場合は特に注意

- 水しぶきや泥はねが起こらないように配慮

- 手桶の持ち運びも静かに

自分の墓所だけに集中しがちですが、周囲への配慮も供養の一部です。混雑する時期は特に注意しましょう。

雨の日や風の強い日は注意

- 風で水が飛び散ると他人の墓を濡らす恐れ

- 濡れた足元で滑らないよう気をつける

傘やレインコートで両手がふさがりがちな状況では、柄杓や水の扱いも雑になりがちです。無理のない範囲で、天候を見て調整を。

石材によっては水に弱い場合も

- 多孔質な石(安山岩など)は水染みができやすい

- コーティング済みの墓石は乾拭きが推奨されることも

- 不安な場合は石材店や寺院に確認を

同じように見えても、石の種類によってメンテナンス方法は異なります。知らずにダメージを与えないように注意しましょう。

地域や宗派による違い

実は「水をかけること」が必ずしも全国共通ではありません。

地域や宗教によっては異なる作法や考え方があります。「正しい」よりも「大切にされてきた形」を意識して学ぶ姿勢が大切です。

地域ごとの慣習

- 関西や四国では水をかけずに拭き清める風習もある

- 北海道では柄杓ではなくペットボトルを使うことも

- 沖縄の墓参りでは手を合わせるだけという地域も

それぞれの土地に根づく文化が、供養の形に表れているのです。旅行先や嫁ぎ先での墓参りでは、事前に確認すると安心です。

宗派の考え方

- 浄土真宗では形式より心を重視する傾向が強く、決まりは緩やか

- 日蓮宗では墓前での読経が中心で、水かけは簡略化されることも

仏教の宗派は多数あり、それぞれの作法にも微妙な違いがあります。菩提寺の住職に確認を取るのが最も確実です。

霊園ごとのルール

- 民営霊園では独自のマナーガイドラインがある

- 水道の使用制限がある季節も

掲示板やパンフレットに記載されている注意書きを見逃さないようにしましょう。「皆で守る墓地のルール」も大切な供養の一環です。

水以外にもできる墓前供養の方法

水をかける以外にも、心のこもった供養方法はたくさんあります。

「どうしたらもっと気持ちが伝わるか?」を考えることが大切です。五感を使った供養は、思い出をより深く刻むきっかけにもなります。

花を供える

- 故人の好きだった花を選ぶ

- 季節の花を取り入れると自然とのつながりも感じられる

色とりどりの花は、墓前を明るくし、訪れる人の心も和ませてくれます。最近では「お供え専用のプリザーブドフラワー」も人気です。

お線香やロウソクを灯す

- 一緒に手を合わせることで故人と向き合える

- 火の扱いには十分注意

線香の煙は「祈りを天に届ける」とされ、香りも清めの力を持つと信じられています。周囲の安全確認も忘れずに。

手紙やメッセージを添える

- 子どもや孫からの手紙は特に喜ばれるといわれる

- 小さな封筒に思いを込めて供える

言葉にすることで気持ちが整理され、故人との対話にもなります。墓石の裏や供物台の下にそっと忍ばせる方もいます。

まとめ

墓石に水をかける行為には、清め・敬意・思いやりといった深い意味があります。

ただの習慣ではなく、故人との心の対話として行われてきた大切な儀式です。家族で一緒に行うことで、世代を超えた供養の形にもなります。

地域や宗派によって考え方はさまざまですが、「気持ちを込めて丁寧に」が基本。水を通して、故人への思いがより深く届くように——そんな心で墓参りをしたいものです。

初めての方でも安心して実践できるよう、今回の記事が役立てば幸いです。供養のマナーは、思いやりのかたちです。