墓石は一生に一度の大切な買い物。

ですが、どのように作られるのかを知っている人は意外と少ないものです。この記事では、墓石ができるまでの工程や手作りの可否、注意点などをわかりやすく解説します。大切な人の供養にふさわしい墓石を選ぶためにも、まずは「作り方」を知ることから始めましょう。

墓石の作り方には伝統と技術が詰まっています。知識があることで、石材店とのやり取りもスムーズになり、満足のいくお墓づくりができます。

墓石づくりの基本工程とは?

墓石は職人の手で丹念に作られています。

その工程を知ることで、墓石の価値や価格にも納得がいくでしょう。単に石を切って積むのではなく、細かい段取りと技術が積み重なってひとつの形ができあがります。

石材の採掘

- 国産(本小松石、真壁石など)や海外産(インド、中国など)から選定

- 採掘場で大きな岩石を切り出す

採掘現場では数十トンもの岩石が掘り出され、厳しい品質基準をクリアしたものだけが墓石に使われます。国産は希少で高価ですが品質が安定しており、地元石を選ぶと供養の意味も深まるという声もあります。

荒削り加工(一次加工)

- 切り出した石を大まかにカットし、形を整える

- のちの細工の土台になる工程

この工程では巨大なブロックを工場に運び、円盤状のダイヤモンドカッターなどで切削します。微細なひび割れや色むらがないかをここでチェックし、使える部分を見極めていきます。

成形・磨き加工(二次加工)

- 墓石の各パーツ(竿石、上台、中台など)に分割

- 面取りや磨き作業を施して美しく仕上げる

見た目の印象を左右する重要な工程です。磨きの精度によって表面の艶や光沢が変わり、同じ石でも高級感が大きく異なります。最近はツヤ消しやマット仕上げを好む人も増えています。

彫刻・文字入れ

- 戒名や家名をサンドブラストで彫刻

- 墓誌や家紋の加工もこの段階で行う

レーザーや手彫りなど、彫刻方法にはいくつかの種類があります。字体も楷書体や行書体など選べる場合が多く、家族の意向に合わせたデザインが可能です。

組み立て・設置

- 現地での基礎工事と石材設置を実施

- 耐震施工や免震パッド使用も一般的

設置場所の地盤や気候条件に応じて工法を変える必要があるため、プロの判断が欠かせません。最近では地震対策として専用の金具や免震構造を取り入れるケースも増えています。

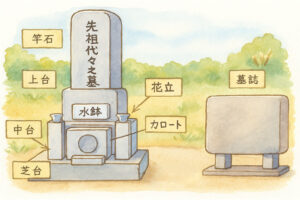

墓石の構造とパーツ構成

墓石は複数のパーツで構成され、それぞれに意味があります。

基本構造を知ると、カスタマイズの参考にもなります。見た目のバランスやメンテナンス性にも関係する重要な要素です。

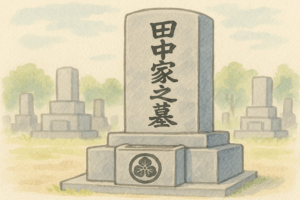

竿石(さおいし)

- 一番上の部分、家名や戒名が彫られる

- 墓石の「顔」ともいえる重要なパーツ

竿石は高さや幅によって印象が変わります。地域によっては「○○家之墓」と彫るのが一般的ですが、最近は「ありがとう」「和」など個性的な彫刻を選ぶ方もいます。

上台・中台・芝台

- 石を安定させるための台座部分

- 中台や芝台の高さを変えることで全体のバランスを調整

この部分がしっかりしていないと、全体の安定性が損なわれます。耐震設計や雨水排水の工夫がされている構造もあり、見えない部分にこそ技術が宿ります。

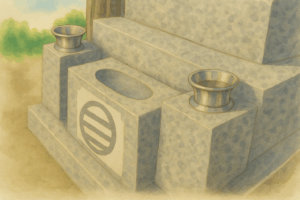

花立て・香炉・水鉢

- 供養のための道具を設置する箇所

- 最近はモダンな一体型も人気

掃除のしやすさや風雨への強さも重要なポイントです。分離型か一体型か、使いやすさで選ぶ人が増えています。

墓誌・法名碑

- 複数人の戒名や命日を記すための板状の石

- 合祀墓や夫婦墓に多く見られる

彫刻の追加が発生しやすい箇所でもあるため、将来のことを見越してデザインするのが望ましいです。

墓石を手作りできるのか?

「墓石を手作りしてみたい」という声も一部で聞かれます。

しかし、実際には多くの課題が存在します。手作業で石を扱うことの難しさ、法律や規定上の制約も見逃せません。

一般人による手作りは難しい理由

- 石材の切削や研磨には専門機器が必要

- 数百kgを超える重量物の運搬が困難

- 彫刻や文字入れには高度な技術を要する

たとえば、手のひらサイズの記念石でさえ硬質な御影石は簡単に削れません。実用的で美観も保たれた墓石を作るには、長年の経験と道具が必要不可欠です。

手作りに近い形の選択肢

- デザインや文字内容を自分で決める「セミオーダー」

- 石材店と協力して形状を一から考える「フルオーダー」

- 小型の記念碑やプレートを自作するケースも

「自分で想いを込めたい」という方には、設計段階から参加できるセミオーダーやフルオーダーが人気です。中には家族全員で設計案を出し合うというケースもあります。

手作り風デザインの活用例

- 家族全員の手形を刻む

- 故人が描いた絵を彫刻にする

- ガラスや陶器など異素材を取り入れる

「手作り風の温かみ」を取り入れたデザインは、訪れる人の心を和ませます。唯一無二のオリジナル墓石としても注目されています。

墓石を作る際の注意点

墓石づくりには、事前に確認しておきたい重要なポイントがあります。

失敗を防ぐためにも、以下の点を押さえておきましょう。見た目や費用だけでなく、耐久性や継承も含めた視点が重要です。

墓地のルールを確認する

- 公営霊園や寺院墓地ではサイズや形式の制限がある

- 「和型のみ」「高さ制限あり」などの条件

たとえば、公営霊園では「高さ1m以内」「幅2m以内」など細かな規定があることも。建てた後に撤去指示が出ないように、事前確認は必須です。

施工業者の選定に注意

- 実績やアフターサービスの有無を確認

- 見積もりは複数社から取るのがベター

業者の施工実績や保証制度も比較しましょう。「施工写真を見せてもらう」「過去の施工例を見学する」など、信頼性を見極めるポイントは多々あります。

メンテナンスを考慮する

- 将来的な掃除のしやすさ

- コケや雨染みへの耐性

- 彫刻の再塗装や追加彫りの対応

建てた後のケアまで見据えることで、後々の費用や労力が抑えられます。高齢になっても掃除がしやすい設計は、長く安心して守っていけるお墓になります。

墓石制作の費用目安と内訳

墓石は高額な買い物です。

その価格の内訳を理解しておくことで、無理のない計画が立てやすくなります。価格の根拠がわかると、見積もり内容にも納得できます。

一般的な費用相場

| 項目 | 費用の目安 |

|---|---|

| 墓石本体 | 100〜200万円 |

| 基礎工事・施工費 | 30〜50万円 |

| 彫刻・文字入れ | 5〜20万円 |

| 墓誌や付属品 | 10〜30万円 |

| 合計 | 約150〜300万円 |

※地域や石材の種類、業者によって変動あり

都心部と地方では数十万円の価格差が出ることもあります。石材の産地や流通経路も費用に大きく関わります。

費用を抑えるポイント

- 海外産石材を選ぶ(中国産やインド産)

- シンプルな形状にする

- セミオーダーを活用する

見積もりの際は「施工費込みかどうか」「墓誌は別料金か」など、細かい点も確認しましょう。トータルで見た時にどれだけコストパフォーマンスが良いかが重要です。

まとめ

墓石の作り方を知ることは、故人への供養をより深く理解する第一歩です。

職人の技が込められた緻密な工程、構造へのこだわり、そして想いを形にするデザイン。どれも簡単にはできないからこそ、大きな意味があります。

手作りは現実的ではない場合が多いですが、セミオーダーやデザイン指定など、参加できる方法は十分にあります。お墓はただのモノではなく、故人と家族の「心の居場所」。

今回の記事を通じて、「どんな墓石を選ぶか」だけでなく、「どのように作られているか」も意識できるようになれば幸いです。