大切な人のお墓を建てる際、「どのような文字を刻めばよいのだろう?」と悩む方は多いです。墓石に刻む文字は単なる記号ではなく、故人の人生や家族の想いを形にする重要な要素です。本記事では、墓石に刻む文字の種類や意味、選び方、費用まで初心者にもわかりやすく解説します。

墓石に刻む文字の基本とは

墓石に刻まれる文字は、訪れる人に故人や家族の想いを伝える大切な役割を担っています。文字の内容は家名、宗教的な言葉、感謝のメッセージなど様々です。最近では故人の趣味や信条を反映させた言葉も増えています。時代の変化とともに選択肢も広がっているのです。

一般的な文字の種類

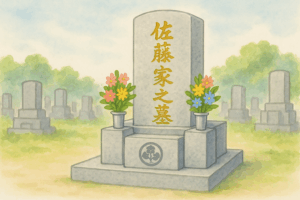

- 家名:「〇〇家之墓」「〇〇家先祖代々之墓」など

- 宗教的な言葉:「南無阿弥陀仏」「南無妙法蓮華経」など

- 故人へのメッセージ:「ありがとう」「感謝」「愛」など

例えば、「ありがとう」と刻まれたお墓には、遺族の深い感謝の気持ちが表れています。最近では「旅立ちの碑」や「永遠の絆」など詩的な表現も選ばれています。

宗派による違い

仏教では「南無阿弥陀仏」、神道では「〇〇家奥津城」、キリスト教では十字架や「INRI」が定番です。宗派の違いによって選ぶ言葉も異なります。迷った際には菩提寺や教会に相談するのがおすすめです。

墓石のどこに文字を刻むのか

文字の配置には意味があります。どの位置にどんな内容を刻むかでお墓の印象も変わります。墓地によっては配置ルールが定められている場合もあります。

正面(竿石の正面)

正面には家名や宗教的な言葉を刻むのが一般的です。「〇〇家之墓」は日本全国の多くの墓石で見られる定番表現です。訪れる方への分かりやすさを重視しています。

側面(右面・左面)

右面には戒名や没年月日、俗名、享年を記すのが一般的です。左面には建立者の名前や建立年月日を刻みます。これによりお墓の歴史が後世に伝わります。

裏面

裏面には家紋や詩句、座右の銘が彫られることが多いです。「一期一会」や「和を以て貴しとなす」など、故人の人生哲学を表現する方もいます。

書体と彫刻方法の選び方

墓石の印象を決める大きな要素が書体と彫刻方法です。選ぶ書体や技法によって重厚感や柔らかさが変わります。

書体の種類

- 楷書体:読みやすく最も一般的

- 行書体:柔らかく流れるような美しさ

- 草書体:個性が際立ちます

- 隷書体:歴史的で格式高い印象

例えば、格式を重んじる方は隷書体を選ぶ傾向にあります。一方、現代的で親しみやすさを重視する方は行書体を好みます。

彫刻方法

- サンドブラスト彫刻:細部まで均一に仕上がり、最も普及

- 手彫り:熟練職人による繊細な仕上がり。ただし費用は高め

「どちらが良いのか?」と悩んだら、石材店で実際の施工例を見ることをおすすめします。

墓石に刻む文字の費用と注意点

刻む文字数や彫刻方法により費用は大きく異なります。事前にしっかり確認しておきましょう。

費用の相場

| 項目 | 相場 |

|---|---|

| 新規彫刻 | 8万円〜15万円 |

| 追加彫刻 | 1人あたり3万円〜5万円 |

地域や石材店により差がありますので、複数社で相見積もりを取りましょう。

注意点

- 宗派や霊園の規定に注意

- 詩や歌詞など著作権のある文言は避ける

- 長すぎる文言は読み手に負担をかける

「著作権?お墓にも関係あるの?」と驚く方もいますが、実際には注意が必要です。

墓石に刻む文字の選び方

「何を刻めばいいのか?」という悩みを解決するためのポイントを紹介します。

故人の意志を尊重する

故人が生前に希望した言葉や座右の銘があるなら、それを優先しましょう。「ありがとう」や「感謝」などシンプルな言葉にも深い意味が込められます。

家族で話し合う

家族全員が納得できる内容にすることで、後悔のない選択ができます。例えば「永遠の絆」という言葉は多くの遺族に支持されています。

石材店に相談する

経験豊富な石材店に相談することで、適切な書体やレイアウトの提案を受けられます。自分たちでは思いつかない選択肢が得られることもあります。

まとめ

墓石に刻む文字は、故人への最後の贈り物です。伝統的な表現から個性あふれるメッセージまで多様な選択肢があります。宗派や霊園の規定に注意しつつ、家族の想いを反映させた言葉を選びましょう。迷った際は石材店や寺院などの専門家に相談することで、納得のいくお墓作りができます。