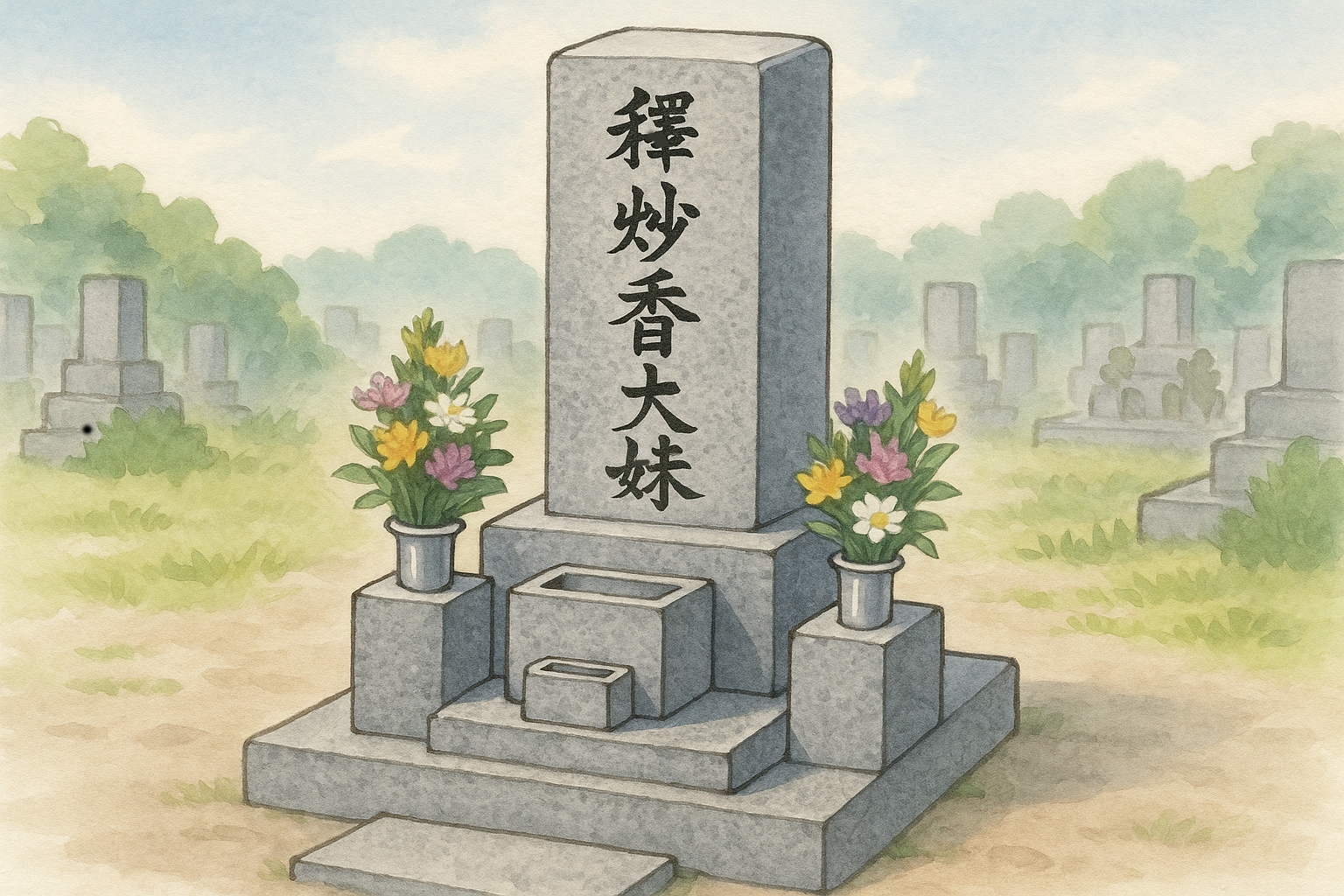

墓石の戒名彫りは、故人の戒名(法名や法号とも呼ばれる)を墓石に刻むことで、先祖への供養と記念を永遠に形として残す行為です。

仏教では死後の世界での新たな名前として、故人に戒名が授けられます。戒名を墓石に彫ることは「故人の尊厳を後世に伝える」大切な文化です。

通常は四十九日法要や納骨時に行われます。この記事では、戒名彫りの意味や方法、費用相場、注意点まで初心者の方にもわかりやすく解説します。

戒名の基礎知識

戒名とは

戒名は仏教の教えに基づき、故人に授けられる名前です。生前の俗名とは異なり、仏門に入った証として与えられます。

多くの場合、菩提寺の住職によって授けられます。特に「浄土真宗」や「曹洞宗」など宗派によって呼び名や構成が異なる点も知っておきましょう。

戒名の構成

一般的に「院号+道号+戒名+位号」で構成されます。

- 院号:特別な功績や寄進者に付与される

- 道号:個人の特徴や信仰を表す

- 戒名:仏教名(例:〇〇信士)

- 位号:信士・信女など性別や社会的地位を示す

例えば「釈〇〇信士」などがよく見られます。

戒名彫りのタイミング

納骨時

もっとも一般的なのは納骨と同時に行うケースです。

特に四十九日法要の際にあわせて彫刻を依頼することで、遺族の手間や費用を抑えられます。

追加彫り

すでに建てられた墓石に後から追加する場合もあります。夫婦墓や先祖代々墓では、亡くなるたびに名前を追加していきます。

具体的には「夫の名+妻の名」「祖父母+父母」など複数名が並ぶことが多いです。

生前戒名

最近では生前に戒名を授かり、あらかじめ墓石に彫刻しておく方も増えています。

これにより家族に精神的・経済的な負担をかけず、自らの最期の準備を整えることができます。

戒名彫りの方法と工程

手彫り

熟練の職人による伝統技法で、細部まで美しく再現される点が魅力です。

職人の経験と技術によって仕上がりの美しさが変わります。希少価値が高く、「世界に一つだけの仕上がり」を求める方におすすめです。

機械彫り

最新のレーザー彫刻機を使用し、短期間で安定した品質が得られます。

細かな文字や複数名の彫刻には特に適しています。費用を抑えたい方にも人気があります。

現地彫りと持ち帰り彫り

- 現地彫り:墓地で直接彫刻。移動が不要でスムーズ

- 持ち帰り彫り:石材店の工房に持ち帰って作業。天候や騒音の心配がなく、精度が高い

どちらもメリットがあり、石材店とよく相談して決めましょう。

戒名彫りの費用相場

一般的な費用

地域や石材店によりますが、相場は3万円~10万円程度です。

- 機械彫り:3万~5万円

- 手彫り:8万~10万円

戒名の長さや使用する字体、加工方法によって価格は変動します。

費用に含まれるもの

- 戒名の文字彫り

- 墓誌や墓石のクリーニング

- 彫刻後の補修や仕上げ

オプション費用

家紋や花柄、梵字などの追加装飾には1万円~3万円程度が別途かかります。

例えば「家紋+花柄」を加えると、より個性的な墓石に仕上げることができます。

戒名彫りの注意点とマナー

正確な情報提供

戒名・命日・位号などを正確に伝えることが大切です。

事前に家族間で確認し、書面にまとめてから業者に依頼することをおすすめします。

石材店選び

実績豊富で信頼できる業者を選びましょう。

複数社から見積もりを取り比較することが失敗を防ぐポイントです。施工例を事前に見せてもらうと安心です。

彫刻時の立ち会い

可能であれば作業時に立ち会うことで安心感が得られます。

また当日の追加費用や作業内容の説明をその場で確認できます。「ここに1文字追加したい」などの相談もしやすくなります。

まとめ

墓石の戒名彫りは、故人への供養と家族の思いを形にする大切な儀式です。

戒名の意味や彫刻の方法、費用、注意点を理解し、ご自身やご家族にとって納得のいく選択をしましょう。

「人生最後の贈り物」として、心を込めた墓石づくりを目指していただければ幸いです。