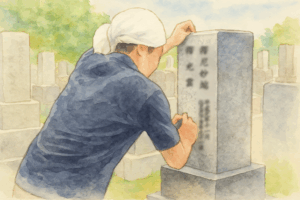

墓石に刻まれる言葉は、故人の人生観や家族の想いを象徴するものです。

単なる装飾ではなく、残された者へのメッセージでもあります。

この記事では、墓石に刻まれる代表的な名言やその意味を解説し、初めて墓石に言葉を刻む方にもわかりやすくご案内します。

大切な人との別れを経た今、どのような言葉が未来に残せるのか、一緒に考えていきましょう。

墓石に名言を刻む意味とは?

故人の想いを後世に伝える

墓石に刻まれる名言は、亡き人が大切にしていた価値観や生き方を表現します。

それは家族や子孫へのメッセージであり、「自分らしさ」を永遠に残す手段とも言えます。

たとえば「誠実に生きよ」という短い言葉には、人生を貫いた姿勢がにじみ出ます。

人生を振り返り、もっとも大切にした信念を簡潔に刻むことで、後世への道しるべとなるのです。

参拝者に気づきを与える

誰かの墓前で目にした一言に、心を動かされた経験はありませんか?

「一期一会」や「ありがとう」などの言葉が、訪れた人の心に深く響くこともあるのです。

こうした言葉は、墓地を静かな学びの場に変える力を持っています。

また、名も知らぬ誰かの人生に触れることで、自分自身を省みるきっかけになることもあります。

宗教別に見る墓石の名言

仏教系の代表的な言葉

仏教では、死を終わりではなく「次の生」への移行と捉えます。

以下はよく使われる名言です。

- 南無阿弥陀仏

- 倶會一處(くえいっしょ)

- 諸行無常

- 生者必滅

- 一期一会

たとえば「諸行無常」は、すべては移り変わるという仏教の根本思想を象徴します。

「倶會一處」は、極楽浄土で再会できるという希望を表した言葉です。

意味を知ることで、その言葉の重みや祈りの深さが感じられるようになります。

キリスト教系の代表的な言葉

キリスト教徒の墓では、聖書からの引用や信仰を表す言葉がよく使われます。

- 主に委ねよ

- 神と共に歩む

- Peace be with you

- I am the resurrection and the life(ヨハネ11:25)

これらの言葉は、死を超えた永遠の命への希望や、神の慈しみの中で生き続けるという信仰心を伝えます。

静かな慰めと、残された者への祈りが込められている点が特徴です。

神道や無宗教の場合

神道では「清明」「感謝」「鎮魂」など、自然との共生や魂の安らぎを意識した言葉が選ばれます。

無宗教の場合には「ありがとう」「また会う日まで」といった、個人の価値観に基づいた自由な表現が主流です。

自分らしさを大切にしたい方には、こうしたシンプルで心に響く表現が人気です。

心に響く短い名言集

家族の絆を表す言葉

- ありがとう

- 共に生き 共に眠る

- いつもそばに

- 家族は永遠

こうした言葉は、故人への想いや家族愛をストレートに伝えます。

読み手の心にも温かな余韻を残します。

「共に生き 共に眠る」は、夫婦墓などにも選ばれやすく、生涯を共に歩んだ伴侶への深い愛情がにじみます。

人生観を反映する言葉

- 一期一会

- 心豊かに生きよ

- 喜んで生きよ

- 今日という日を大切に

短くても深い意味を持つ言葉は、その人の生き方を象徴します。

たとえば「今日という日を大切に」は、毎日を大切に過ごしていた故人の生き方を感じさせます。

その言葉を目にした人にも、今を生きる意味を再確認させてくれるはずです。

故人らしさを表現する名言

- 不屈の人生

- 我が道を行く

- 夢追い人ここに眠る

- 笑顔を忘れずに

一人ひとりの個性を大切にした言葉は、記憶の中で故人をより身近に感じさせてくれます。

「夢追い人ここに眠る」は、挑戦を続けた人や情熱的な生き様を象徴する印象的な言葉です。

漢詩・和歌・俳句からの引用

有名な漢詩の引用例

- 行雲流水(自然体で生きる)

- 一死生為虚誕(死も生も幻想にすぎぬ)

- 莫愁前路無知己(前途を知る者きっといる)

歴史ある表現は、格調高く深い余韻を残します。

古典漢詩の引用は、知的な印象を与えるとともに、日本人の精神文化とも深く結びついています。

和歌や俳句の活用

- 春の夜の夢の浮橋とだえして この世のほかの思い出にする

- 生きていてよかったという日がくる(現代短歌)

日本人の感性に響く詩歌は、墓石にも自然に溶け込みます。

感情を込めた選句が、静かに語りかけてきます。

四季や人生の儚さを感じさせる和歌は、訪れた人の心にも優しく残ることでしょう。

オリジナルの言葉を刻むコツ

家族で故人を語る時間を持つ

言葉は急に決めず、思い出や生き様を語り合いながら探しましょう。

意外な一言に深い意味が込められていることもあります。

家族が普段口にしていた「口癖」や「信条」が、最も心に響く名言になることも珍しくありません。

言葉の長さと見やすさ

文字数は10〜20文字程度が一般的です。

あまり長すぎると視認性やバランスが悪くなるため、短く印象的なフレーズが好まれます。

霊園によっては文字数の制限やレイアウトの規定がある場合もあるため、事前の確認も大切です。

書体や配置の工夫

名言の印象は、書体や配置によって大きく変わります。

楷書体で厳かに、行書体で柔らかくなど、墓石全体との調和も考えましょう。

近年ではゴシック体や明朝体を用いたモダンなデザインも選ばれています。

まとめ

墓石に刻まれる名言は、単なる言葉ではなく、想いの結晶です。

故人の生き方を表し、家族の絆をつなぎ、訪れる人の心にも語りかけます。

形式にとらわれず、想いを大切にした言葉を選ぶことが何より大切です。

「どんな言葉を刻めば良いのか」と悩む時間こそが、故人ともう一度向き合うかけがえのない時間です。