お墓を建てるときに多くの方が迷うのが「墓石に刻む名前」です。

誰の名前を入れるのか、どのような表記にするか、宗派による違いはあるのかなど、初めての方にはわかりにくいことも多いでしょう。

この記事では、墓石に刻まれる名前の種類や意味、表記の違い、名前の配置などを丁寧に解説しながら、後悔のない選択ができるようサポートします。

墓石に刻まれる名前の基本

墓石に刻む名前は、単に「誰が眠っているか」を示すだけではありません。

宗教的な意味合いや家族の想いが反映される大切な情報であり、今後お参りに来る人たちへのメッセージでもあります。

戒名(法名・法号)

仏教で用いられる戒名は、亡くなった方に授けられる「死後の名前」です。

- 曹洞宗や臨済宗などの禅宗では「戒名」

- 浄土真宗では「法名」

- 日蓮宗では「法号」と呼ばれる

たとえば「釋○○信士」「妙○大姉」といった形が一般的で、信仰や徳に応じて位号がつきます。

宗派により位号や書式の違いがあるため、宗教者との確認が重要です。

俗名(生前の氏名)

俗名とは、生前使っていた名前で、「田中太郎」「山田花子」などの本名です。

- 戒名と並記することで故人が誰であったか明確にできる

- 親しみを感じやすく、参拝者が思い出に浸りやすい

特に宗教色をあまり出したくない場合、俗名のみを刻む家族も増えています。

没年月日と年齢

年月日は「令和五年三月二十日」など和暦表記が多く、年齢は「享年」「行年」のいずれかを使います。

- 享年=数え年

- 行年=満年齢

地域や慣習によって異なるため、親族や石材店に相談して統一感を持たせると良いでしょう。

表示方法の違いと組み合わせ方

墓石に刻まれる名前や情報は、レイアウトや組み合わせによって印象が大きく変わります。

限られたスペースの中で、どの情報をどの位置に入れるかはとても重要です。

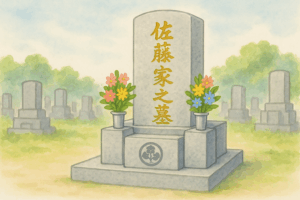

正面に刻む言葉(名号・家名)

正面には以下のような表現がよく使われます。

- 「南無阿弥陀仏」「南無妙法蓮華経」などの名号(宗教的な言葉)

- 「○○家之墓」「○○家先祖代々之墓」などの家名

名号は信仰を表す言葉として、正面中央に刻むことで宗派の特徴や家の信念を表します。

一方で、無宗教や自由葬が増える現代では「ありがとう」「感謝」などのメッセージを入れるケースも増えています。

裏面・側面の使い方

裏面や側面は「記録情報」を刻むスペースとして活用されます。

- 故人の戒名や俗名

- 没年月日・享年

- 建立者の名前や建立年

特に家族墓の場合、後から複数人を追刻していくことを想定して、左右バランスや余白スペースに配慮が必要です。

連名の表記方法

夫婦や家族複数名を同じ墓石に刻む場合、表記の仕方も重要になります。

- 並列(左右横並び)

- 縦書きで年代順に並べる

- 墓誌(別の石板)を設置して対応

追刻がしやすいように文字間をあけたり、最初から墓誌を設置しておくとスムーズです。

宗派や地域による違い

名前の刻み方やその内容は、宗教や地域によっても大きく異なります。

そのため「他の家と違うけれど大丈夫かな?」と思ったら、地域の霊園管理者や寺院、石材店に確認するのが確実です。

宗派別の違い

| 宗派 | 呼び方 | 特徴 |

|---|---|---|

| 浄土真宗 | 法名 | 位号をつけない。「釋○○」形式 |

| 曹洞宗・臨済宗 | 戒名 | 「○○信士」「○○大姉」など位号あり |

| 日蓮宗 | 法号 | 「日○」の法号が特徴 |

| 真言宗 | 戒名 | 梵字や長文の戒名が多い傾向 |

宗派ごとに「刻むべき文言」が変わるため、法要をお願いする僧侶との事前相談が欠かせません。

地域ごとの慣習

- 東日本:俗名や没年月日を重視する傾向

- 西日本:宗教的要素(名号や法名)を前面に出す傾向

また、関西では「○○家先祖代々之墓」、関東では「○○家之墓」という表記が一般的です。

墓石に名前を刻む際の注意点

「名前を入れるだけ」と考えがちですが、実は細かな点に注意が必要です。

あとから「もっとこうしておけば…」とならないためにも、下記のポイントを押さえましょう。

字体と書体の選び方

墓石の書体には種類があり、見た目や印象が変わります。

- 楷書体:最も標準的。読みやすさと格式を兼ね備える

- 行書体:やや崩した書体。やわらかさと個性を出せる

- 草書体・篆書体:宗教性の高い場合や個性を強調したい時に

公共霊園や寺院では書体の指定がある場合もあるため、事前確認を怠らないようにしましょう。

追刻を考慮した配置

家族墓の場合、将来複数人の名前を追加する必要があります。

- 文字サイズは小さすぎず、統一感を意識

- スペースの確保を優先する

- 追刻用の墓誌設置も検討対象に

「将来誰がどこに入るのか」を意識して、長期視点で設計するのが理想です。

誤字脱字のチェック

彫刻ミスは後で修正が困難かつ高額になることも。

- 家族全員で文字校正を行う

- 彫刻前にレイアウト原稿のチェックを入れる

- 戒名の正確な表記や漢字を確認する

特に法名や旧字体は間違えやすいため、気になる場合はお寺に確認を取りましょう。

名前の彫刻費用と作業内容

名前を墓石に彫るには別途費用が発生します。彫刻は専門業者が行うため、内容と料金をしっかり確認しておきましょう。

一般的な費用相場

| 項目 | 費用目安 |

|---|---|

| 戒名・俗名の彫刻(1名) | 3万円〜5万円 |

| 墓誌への追刻(1名) | 2万円〜4万円 |

| 日付・年号の追加 | 5千円〜1万円 |

霊園の立地や彫刻の方法(現地彫り・持ち帰り)によっても金額が変わります。

追加で文字を彫るたびに出張費がかかることもあるため、まとめて依頼することでコストを抑えられるケースもあります。

作業の流れ

- 石材店が現地調査

- 内容・字体・配置の打ち合わせ

- 原稿(レイアウト)の確認と承認

- 彫刻作業(現地または工場)

- 完了後の仕上がり確認

1ヶ月程度の余裕を見て準備するのが理想です。法事や納骨の時期に合わせる場合は、早めの相談が安心です。

まとめ

墓石に刻む名前は、単なる情報ではなく、故人の人生や家族の想いを形にする大切な工程です。

戒名・俗名・日付・書体・配置といった要素を総合的に判断し、宗派や地域の慣習を尊重しながら最適な表現を選びましょう。

「後から追加できるか」「誰がどこに入るのか」など将来を見据えて設計することも、後悔しないお墓づくりには欠かせません。

不安があるときは、経験豊富な石材店や僧侶に相談し、納得のいく形に仕上げていきましょう。

故人と家族の絆を刻むその一文字が、訪れる人の心を静かに癒す、そんなお墓になることを願っています。