かつては「墓は代々守っていくもの」という意識が主流でしたが、現代社会では状況が大きく変わりつつあります。

高齢化や核家族化、都市部への転居などを背景に、お墓の維持が困難になる家庭が増え、「墓じまい(墓石の撤去)」という選択肢が現実味を帯びてきました。

ここでは、墓石の撤去を検討することになる主な理由や背景について、具体的に解説します。

墓石の撤去が必要になるケースとは?

継承者がいない

- 子や孫が遠方に住んでいる、もしくは家族がいない

- 生涯独身や子どもを持たない選択をする家庭の増加

結果として「自分の代で終わらせたい」と考える人も少なくありません。これにより、生前から墓石撤去を計画するケースが増えています。

墓地の老朽化や立地の問題

- 山間部や農村などアクセスが不便な場所

- 地盤の崩れや管理不全による荒廃

「お参りに行けない」「倒壊の危険がある」といった声から、墓地の物理的な問題で撤去を決断することも。

永代供養・改葬を選んだ場合

- 合祀墓や納骨堂、樹木葬へ移行する場合

- 家族や配偶者の墓と統合するための撤去

「今後を見据えて、より現実的な供養方法を」と考える人が増えており、墓石撤去の件数も年々増加傾向にあります。

墓石撤去の流れと手順を解説

墓石の撤去は、遺骨の改葬や閉眼供養といった宗教儀礼を伴うため、法的にも宗教的にも一定の手順が求められます。やみくもに始めてしまうとトラブルの原因になるため、事前の理解が欠かせません。

ここでは、一般的な撤去の流れを順を追って説明します。

一般的な撤去の流れ

- 墓地管理者への連絡と許可取得

- 閉眼供養(魂抜き)の実施

- 撤去業者の選定と見積もり

- 墓石・基礎の撤去工事

- 敷地整備・原状回復(返還)

霊園や寺院によって細かい条件が異なるため、最初に「撤去可能か」「どのような条件があるか」をしっかり確認しましょう。

注意点のある工程

- 閉眼供養は菩提寺の僧侶に依頼が必要

- 墓地の返還には原状復帰義務があるケースが多い

- 粉骨や納骨先が未定だと手続きが進められない

「何から始めていいか分からない」と感じた場合は、石材店や供養専門の業者に相談するのも一つの手です。

撤去にかかる費用の目安と内訳

撤去にかかる費用は、地域や墓地の規模、工事の難易度によって大きく変動します。事前に複数の業者から見積もりを取ることで、適正価格かどうかを判断することが大切です。

以下は一般的な費用目安の一覧です。

| 費用項目 | 相場(円) |

|---|---|

| 墓石撤去工事 | 10万円〜30万円 |

| 閉眼供養(読経) | 1万円〜5万円 |

| 敷地整備・残材処理 | 5万円〜15万円 |

| 墓地使用権返還手数料 | 無料〜数万円(霊園による) |

合計費用は15万円〜50万円ほどが目安です。

費用に影響する要素

- 墓石の大きさや重量

- クレーン作業の必要性(重機搬入)

- アクセス難易度(山間部や狭路)

都市部の霊園では作業スペースや時間制限が厳しく、追加費用がかかることもあるため、詳細な説明を求めましょう。

撤去前に準備しておくべきこと

撤去には時間と手間がかかるため、段取り良く準備しておくことが成功のカギとなります。

特に「親族間の合意形成」や「寺院との事前調整」は後のトラブルを防ぐうえでも非常に重要です。

必要書類と届け出

- 墓地使用許可証または使用承諾書

- 改葬許可申請書(自治体窓口で発行)

- 戒名彫刻記録や納骨証明書

これらの書類は役所や墓地管理者に問い合わせれば取得できます。改葬する際は、新しい納骨先の契約書が必要な場合もあります。

閉眼供養の手配

- 僧侶へのスケジュール確認(繁忙期に注意)

- お布施の目安:3万円〜5万円

- 供物・線香・読経料の準備

菩提寺が遠方の場合は、地元の寺院に依頼するケースも増えてきています。

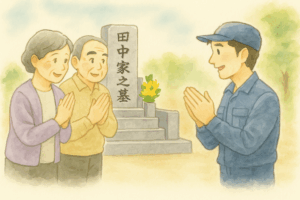

親族との合意形成

- 姉妹兄弟・いとこなど関係者への説明

- 必要に応じて同意書を用意しておく

家族の誰かが反対した場合、作業が進められなくなることも。納得と理解を得る姿勢が何より大切です。

墓石を撤去する際の注意点

「墓石を撤去する=単なる片付け作業」ではなく、そこには信仰や供養の価値観が深く関わっています。金銭面や法律面のこと以上に、感情面での配慮も重要なポイントです。

以下は、特に注意しておきたい事柄をまとめたものです。

菩提寺との関係維持

- 撤去の意向を早めに伝えること

- 菩提寺での納骨を希望する場合は相談必須

突然の連絡では寺側も対応に困ることがあるため、1〜2ヶ月前には連絡しておくと安心です。

契約書や契約期間の確認

- 使用権が永続的なものか期限付きかをチェック

- 中途解約時の違約金や清掃義務がある霊園も

契約内容によっては、撤去費用の一部を霊園側が負担する場合もあります。

感情面での整理

- 長年通っていたお墓を失う寂しさ

- 先祖の霊が怒らないかという不安

こうした感情は自然なものであり、閉眼供養や供養の形を通じて「気持ちの区切り」をつけることが重要です。

墓石撤去後の選択肢とは?

墓石を撤去したあとも、供養は続いていきます。形が変わるだけで、故人への想いは変わらない。その考えのもとに、現代では多様な供養方法が選ばれています。

以下に、墓石撤去後に選ばれる主な供養スタイルを紹介します。

永代供養墓への移行

- 管理の心配がなく、定期的な法要も実施

- 個別墓・集合型・合祀型など複数形態あり

地方寺院から都市型霊園まで幅広く選べ、費用相場は20万〜50万円程度です。

樹木葬・納骨堂などの利用

- 環境にやさしい自然葬(樹木葬)

- 都心でアクセス良好な室内納骨堂も人気

最近ではペットと一緒に入れる霊園などもあり、ライフスタイルに応じた選択が可能です。

手元供養や分骨も選択肢に

- 小さな骨壺やペンダント型に一部を納める

- 自宅供養用のミニ仏壇との組み合わせも

分骨による供養は家族それぞれが想いを込められるスタイルとして注目されています。

墓石撤去の業者選びのポイント

撤去作業は石材や重機を扱う専門的な工事です。そのため、信頼できる業者を選ぶことが仕上がりやトラブル防止に直結します。

見積もり価格だけでなく、誠実な対応や事前説明の丁寧さもチェックしましょう。

業者選びのチェックポイント

- 墓石撤去の実績が豊富であるか

- 見積もりが詳細で追加費用の記載が明確か

- 施工写真や口コミ評価を確認できるか

さらに、トラブルが起きたときの対応(保険加入の有無や返金制度など)も確認しておくと安心です。

まとめ

墓石の撤去は、故人を想う気持ちと現実的な判断の両方が必要となる、大切なライフイベントです。単なる「片付け」ではなく、供養の一形態として捉え、感謝と敬意をもって行うことが求められます。

手順や費用、供養の選択肢までしっかり理解しておくことで、後悔のない決断ができるようになります。

この記事が、撤去を検討している方にとっての「判断材料」となり、家族や故人への想いを形にするきっかけとなれば幸いです。