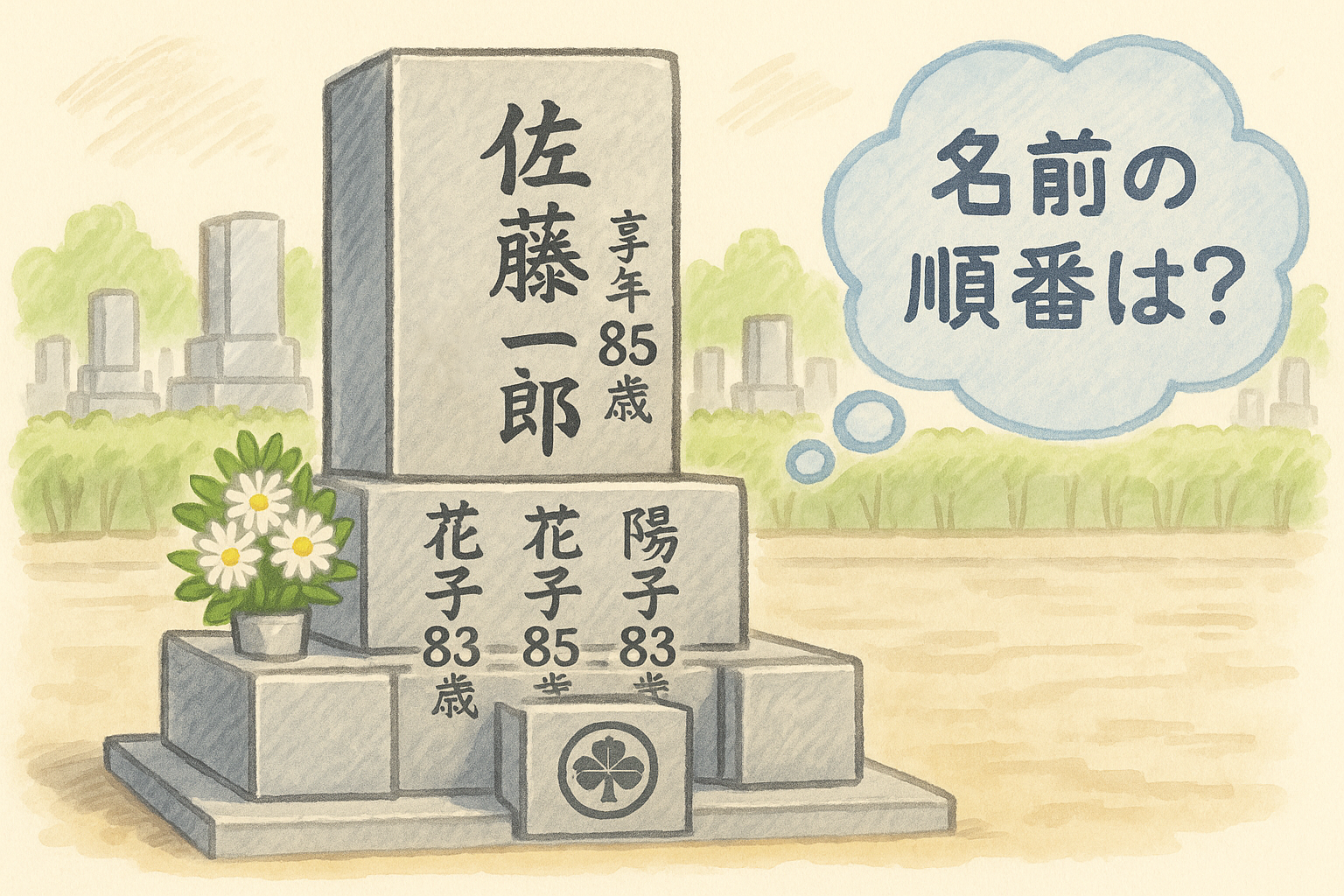

お墓に名前を刻む際、どの順番で刻めばよいのか迷った経験はありませんか?

特に、家族墓や夫婦墓など、複数の人が眠るお墓では「順番」が後々の見た目や意味に大きな影響を与えることがあります。名前の順番ひとつで、訪れた人の印象や供養の形が変わることもあるのです。

この記事では、墓石に刻む名前の順番に関する基本知識と注意点を、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。失敗のない供養のために、ぜひ最後までご覧ください。

墓石に刻まれる名前の順番とは

順番が重要な理由

名前の順番には「世代」や「家族関係」、「埋葬された順番」などの意味が込められます。順番を間違えると故人の立場が誤解されたり、親族間でトラブルの原因になることもあります。たとえば、祖父母よりも子どもの名前が上にあると、「世代を飛ばして刻んだのか?」という疑問が残ってしまうことも。

さらに、子どもや孫が墓参りに訪れたときに混乱しないよう、順序に明確なルールを持たせることで、後世への伝達もスムーズになります。

どんな墓石に影響するのか

以下のようなタイプの墓石では、名前の順番に特に注意が必要です。

- 家族墓(代々続く墓石)

- 墓誌(外付けの石版)

- 合祀墓(複数の人をまとめて弔う)

- 夫婦墓(夫婦単位で埋葬する)

とくに「墓誌」は名前の記載人数が多くなるため、順番によっては整合性を欠き、読み取りづらくなることがあります。デザイン性と実用性を両立するには、順番設計が重要です。

名前の順番における基本ルール

一般的に、日本のお墓に刻む名前の順番には一定のルールや慣習があります。ただし、地域や宗派、家族の意向によって変わることもあるため、柔軟な視点が必要です。

「絶対にこうしなければならない」という決まりはない一方で、多くの人が納得しやすいパターンを知っておくことが大切です。

よくある並び方のパターン

| 並び方タイプ | 特徴 |

|---|---|

| 没年順(年代順) | 埋葬された順に並べる。最も一般的なスタイル。 |

| 家系順 | 家長を最上位とし、家族の序列に従って並べる。 |

| 配偶者順 | 夫婦が並ぶ形で刻み、その下に子どもや親族が続く。 |

例として、父母→長男夫婦→次男というように、没年と家系が組み合わさった並び方も多く見られます。伝統を尊重しつつ、訪れる人にとって分かりやすい並びを心がけるとよいでしょう。

彫刻面の使い分け

墓石には以下のように文字を配置することが多いです。

- 正面:○○家之墓などの標題

- 側面:建立者や建立日、施主名など

- 背面または墓誌:戒名・俗名・没年月日・享年など

墓石のサイズや形状によっても、使えるスペースに制限があります。彫刻する内容や順番を決める前に、どの面に何を彫るのかを業者としっかり相談するのがベストです。

墓誌や納骨堂での順番の決め方

墓誌(ぼし)は、外部に設置された記名石で、名前・戒名・没年月日などを詳しく刻む場所です。家族の歴史を年表のように表す場でもあるため、正確な情報と順番が重要です。

墓誌における配置の原則

- 一番上:最初に埋葬された家長

- 中央〜下部:配偶者、子、孫の順

- 夫婦で並ぶ場合:男性→女性の順が一般的

彫刻は上から下へ、または右から左への順番が一般的ですが、左から右の配置にしている地域もあります。家族内で使用されている過去の記録と整合性を取ることが重要です。

納骨堂の場合の注意点

納骨堂は区画が小さく、記名スペースも限られるため、以下のような工夫が必要です。

- 名前はフルネームでなく戒名のみ

- 生前戒名と没後戒名を並列で記す

- 同じ家の中で簡潔に統一する

また、納骨プレートが引き出し式になっているタイプの場合、順番ではなく「枠」で整理されるため、他の家と見比べて不自然にならないよう、書式統一も意識しましょう。

名前の順番をめぐる実例とトラブル

名前の順番は単なる配置に思えるかもしれませんが、実際にはさまざまな感情や家族関係が絡みます。形式よりも気持ちを優先すべきときもあるため、バランス感覚が求められます。

実際によくあるトラブル例

- 長男が先に刻まれ、家長の父親が後になってしまった

- 夫婦の名前の順が逆になり、親族から指摘された

- 没年順を無視して名前順にしたため、並びが混乱

- 字体やサイズがバラバラで全体に統一感がない

これらはすべて「確認不足」や「慣例の無視」が原因です。大切な供養だからこそ、誰もが納得できる形を追求することが求められます。

解決するための視点

- 「誰が見ても分かりやすいか?」を軸に判断する

- 可能であればレイアウト案を印刷して確認する

- 親族と話し合い、合意形成を図る

事前に親族の声を反映させておくことで、後からの手直しや不満を防げます。可能なら施工前に仮彫りやサンプル画像を確認しておくと安心です。

順番を決める前に確認しておきたいこと

後悔しないためには、彫刻に入る前の確認が欠かせません。小さなミスが数十年後に大きな誤解を生む可能性もあるからです。特に家族で意見が分かれている場合には、第三者の意見(石材店や寺院)も参考にしましょう。

チェックリスト

- 墓石の形式と彫刻可能なスペース

- 戒名・俗名・没年月日の正確な情報

- 表記ルール(享年か行年か、元号か西暦か)

- 書体や彫刻スタイルの統一

- これまでの既存彫刻との整合性

たとえば、「享年」と「行年」の混在、「昭和」と「西暦」の混在などは、見た目の不一致感につながります。記録としての美しさにも配慮しましょう。

相談すべき相手

- 家族・親族

- 寺院・菩提寺

- 墓石業者・石材店

「誰かが決めてくれるだろう」と他人任せにするのではなく、自ら主体的に確認と相談を重ねることが、良い供養につながります。誰か一人の意見ではなく、「関係者全体の納得」を意識するのが理想です。

まとめ

墓石の名前の順番は、故人への敬意や家族間の調和、そして後世への分かりやすい情報伝達に直結します。彫刻はやり直しが難しい作業だからこそ、事前の確認と話し合いが重要です。

「ただの順番」と軽く見ず、心を込めた供養の一部として、慎重に考えていきましょう。ご家族の想いがしっかりと伝わるように、そして未来の世代が迷わないように、名前の順番にも心を配ってください。