墓じまいとは、お墓を閉じる、または撤去して他の形に供養を移す行為を指します。高齢化や少子化に伴い、お墓を継承する人がいない、遠方に住んでいて管理が難しいといった理由から、墓じまいを選択する家庭が増えています。

墓じまいは単に「撤去する」ことではなく、供養の意味を含んだ大切な行為です。故人や先祖に対する敬意を持って丁寧に行う必要があります。

墓じまいとは何か?その意味と背景

墓じまいを選ぶ理由とは?

- 墓地の維持管理が困難になった

- お墓参りに行くのが難しくなった

- 承継者がいない・将来的に不安

- 子どもに負担をかけたくない

たとえば、関東在住のBさんは、実家のある地方にある先祖代々の墓があるものの、将来的に帰郷の予定がないため墓じまいを決断しました。「供養の気持ちは変わらないが、現実的に難しい」と語っています。

墓じまいの法的な位置づけ

墓じまい自体に特別な法律はありませんが、墓地の移転や改葬に際しては各自治体の条例や「墓地、埋葬等に関する法律」に基づいた手続きが必要です。具体的には「改葬許可申請書」の提出などがあります。

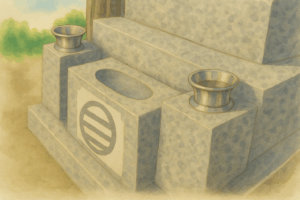

墓石の処分方法と選択肢

墓じまいに伴って発生する墓石の処分には、いくつかの方法があります。それぞれの方法には費用や手続き、供養の考え方など異なる点があるため、適切に選択することが重要です。

専門業者に依頼する

最も一般的なのが、石材店や墓じまい専門業者に処分を依頼する方法です。

- 墓地の撤去から墓石の搬出、処分まで一括対応

- 遺骨の移送や改葬も相談できるケースが多い

- 宗教的な儀式(閉眼供養など)も依頼可能

依頼する業者を選ぶ際は、見積もりの明確さや施工実績、口コミなどを確認すると安心です。

自治体指定の方法で処分する

自治体によっては、墓石処分に関するルールや推奨業者を定めている場合があります。特に公営霊園ではこの方法が推奨されることがあります。

たとえば、東京都営霊園では事前に「墓所返還申請」や「原状回復義務」などが定められており、それを遵守した上で業者選定が必要です。

再利用・再建立という選択肢

近年では「石材を廃棄せず、新しい墓石や記念碑に再加工する」といった選択肢も増えています。

- 環境負荷の低減に貢献

- 想い出のある石を別の形で継承

- 遺族間で新しい供養の形として評価されている

感情的な負担が少なく、「処分ではなく再活用」と考える方に適した方法です。

墓じまいにかかる費用と相場

費用は地域や墓地の状態、選択する業者によって大きく異なります。ここでは一般的な相場を紹介し、費用を抑えるコツを解説します。

墓石撤去費用の目安

| 墓地面積 | 費用相場(税別) |

|---|---|

| 1㎡以内 | 約10万円〜20万円 |

| 2〜3㎡ | 約20万円〜40万円 |

| 4㎡以上 | 約40万円以上 |

墓地の場所や地盤の状態、アクセス性(階段・傾斜地など)によっても費用が増加する可能性があります。

その他にかかる費用

- 閉眼供養(お性根抜き):1万〜5万円程度(宗派や地域により変動)

- 遺骨の移送・改葬費用:5万〜15万円程度(納骨堂や永代供養施設の料金含む)

- 書類の取得・申請費:数千円程度

見積もり段階で総額を確認し、追加料金が発生する条件も確認しておくと安心です。

墓じまいの手続きと流れ

墓じまいには複数のステップがあります。以下に一般的な手続きの流れを示します。

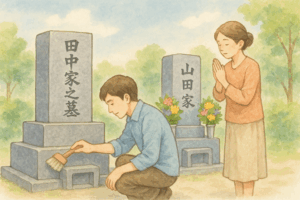

1. 家族との話し合い

- 墓じまいの必要性と理由を共有する

- 承継者の有無や意向を確認

- 故人・先祖への敬意を忘れない

家族内で意見が分かれることもあるため、早めに時間を取って話し合うことが大切です。

2. 改葬先の選定

- 新しい納骨先を探す(納骨堂・合葬墓・永代供養塔など)

- 宗派や希望する供養方法に合う施設を選ぶ

改葬先が決まらないと手続きを進められないため、最初に確認すべき重要項目です。

3. 改葬許可申請書の提出

- 元の墓地の管理者に「埋葬証明書」を発行してもらう

- 新しい納骨先から「受入証明書」を取得

- 上記書類を添えて市区町村へ「改葬許可申請書」を提出

この書類がないと、遺骨を移動することは法的に認められません。

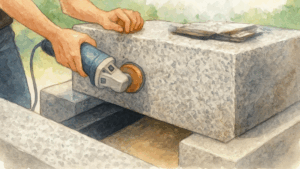

4. 閉眼供養と撤去工事

- 宗教者を招いて閉眼供養を行う(魂抜き)

- 石材業者による撤去作業

- 墓所の原状回復(芝張りなど)

撤去時には写真を残しておくと、後日のトラブル防止にもなります。

墓石処分時に注意すべきこと

単に「処分すればよい」と考えるのではなく、気をつけたいポイントがいくつかあります。

トラブル防止のための事前確認

- 墓地使用規約に違反しないか確認

- 管理者との事前打ち合わせを徹底

- 遺族間の合意形成を明確にする

また、周囲の区画に迷惑がかからないよう、工事時の騒音や振動対策も必要です。

法的な注意点と書類の管理

- 改葬許可書や撤去証明書を必ず保管

- 10年後に「改めて供養したい」と思ったときの資料になる

- トラブルが起きた際の証明にもなる

書類を紛失すると、後の供養や再納骨の際に支障が出るため、デジタルと紙の両方で保存すると良いでしょう。

まとめ

墓じまいは、現代のライフスタイルや家族構成の変化に伴って増加傾向にあります。墓石の処分も含め、事前の準備と情報収集が何よりも大切です。

ご先祖や故人への敬意を忘れず、丁寧に手続きを進めることで、心の負担も軽減されます。今回ご紹介した知識と注意点を参考に、納得できる形での墓じまいを実現してください。