「永代供養にすると墓石ってどうなるの?」「墓石が不要になるって本当?」──少子化や核家族化が進む中で、こうした疑問を抱く方が増えています。本記事では、墓石と永代供養の関係、選び方や費用の目安、注意点までを丁寧に解説します。

永代供養とは何か?

永代供養とは、遺族に代わって寺院や霊園が故人の供養と管理を長期にわたり行う供養方法です。従来の「お墓を守る」役割が担えなくなった家庭にとって、現代的で実用的な選択肢です。

後継者がいなくても安心して供養を継続できることから、近年その需要は急速に高まっています。特に、都市部に住む高齢者や単身者の間では「死後の不安をなくす方法」として注目されています。

永代供養の基本的な仕組み

- 供養や管理は霊園・寺院が行う

- 一定期間または永年にわたり納骨・読経などを実施

- 個別・合同の納骨方法がある

例えば、年間を通じて定期的に合同供養法要を行う施設も多く、個人の意思に沿った弔い方が選べるのも特徴です。

通常のお墓との違い

一般的な家墓は、代々受け継がれていく形式です。これに対し、永代供養墓では「供養の期限」がある場合もあり、期間終了後に合祀(ごうし)されることがあります。

そのため、費用は永代供養の方が抑えめで、維持管理も不要になるのが大きな利点です。親族間の役割や責任が明確でなくても選択できる点も安心材料といえます。

永代供養でも墓石は必要?

「永代供養にすると墓石を建てなくていい」と思われがちですが、実際には選択肢がいくつかあります。永代供養だからといって必ずしも墓石が不要なわけではありません。

一見シンプルな仕組みのように思える永代供養ですが、実際のスタイルには幅があり、自分に合った供養形態を選ぶことが重要です。

墓石を建てる永代供養墓

個別に墓石を設け、その上で寺院や霊園が供養を行う形式もあります。

- 一般的な和型・洋型墓石を建てられる

- 一定期間は個別管理、後に合祀される

- 「形として残したい」人向け

たとえば、「生前に夫婦二人の墓を準備したい」という希望に応えた形で、夫婦墓を永代供養と組み合わせるケースもあります。見た目は一般のお墓とほとんど変わらないため、違和感なく選ばれる形式です。

墓石を建てない永代供養墓

納骨堂型や樹木葬など、墓石を設けずに納骨・供養を行うスタイルも増えています。

- プレート型や樹木の根元に納骨する方式

- 合同供養塔(供養碑)の下に納骨される

- 初期費用・管理費ともに安価

中には「ペットと一緒に眠れる樹木葬」など、供養の自由度を高めた新しいスタイルも登場しており、多様化が進んでいます。

墓石付き永代供養墓のメリット

「永代供養+墓石」というスタイルには、心のよりどころや家族間の安心感といった点で独自のメリットがあります。伝統と安心感を両立させたい方には、有力な選択肢です。

見た目・場所が分かりやすい

墓石があることで、故人の眠る場所が明確になり、参拝もしやすくなります。

名前や法名をしっかりと刻んだ石碑があると、訪れた人が思い出を振り返るきっかけにもなります。たとえば、命日やお盆などの節目に自然と足が向くというご家族の声も多く聞かれます。

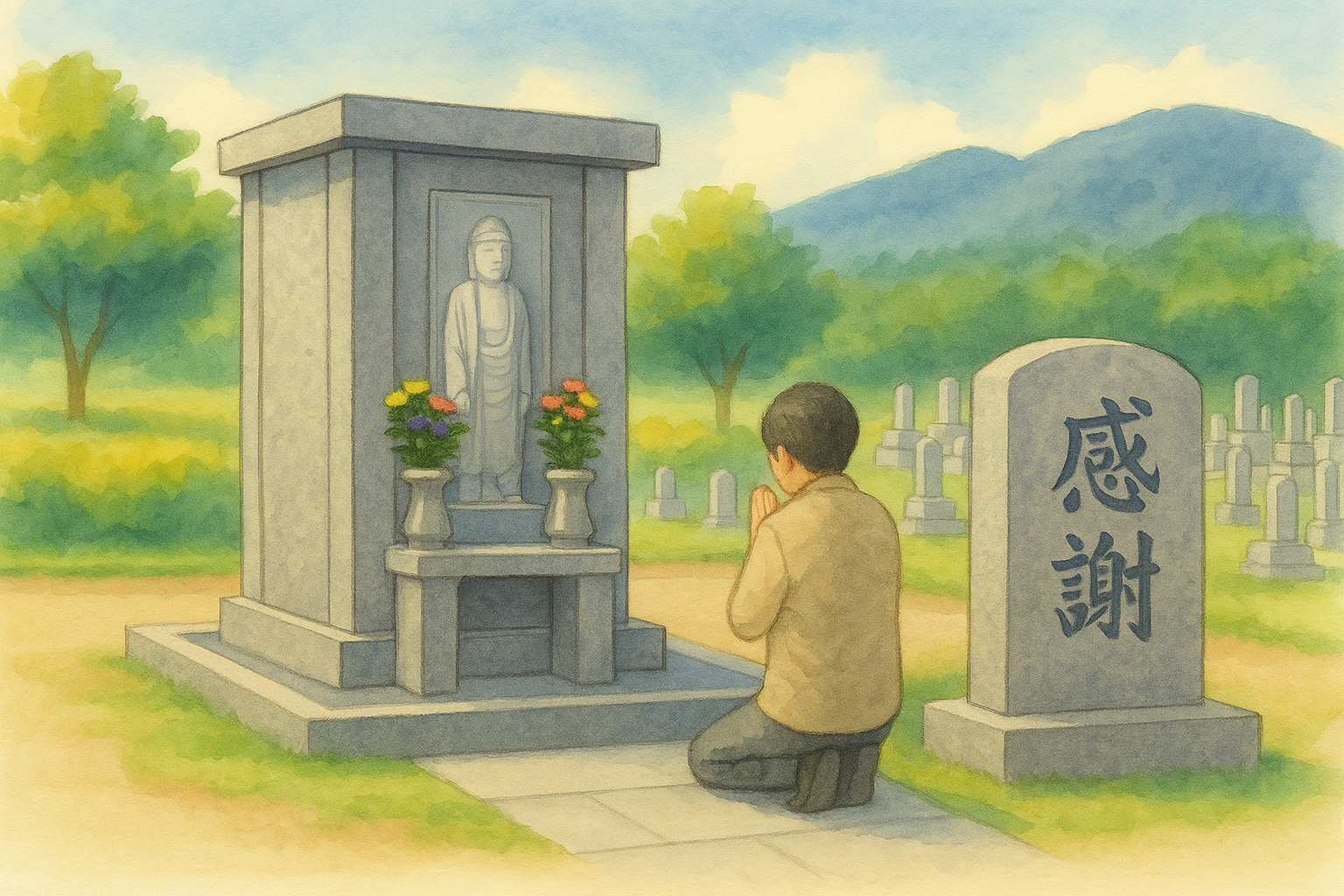

気持ちの区切りになる

「墓を建てる」という行為は、故人への感謝や区切りの意味も含まれています。

特に親を亡くした子世代にとって、「しっかり送り出せた」という安心感につながることが多く、気持ちの整理にも役立ちます。

親族への説明がしやすい

親族間での話し合いで「墓がないと寂しい」「参拝場所が欲しい」といった意見が出ることがあります。

墓石付きであれば、ある程度の伝統を保ちながら、現代的な永代供養へと橋渡しができます。親族が高齢であっても「石があれば納得できる」と感じるケースも多いです。

墓石を建てない永代供養のメリット

一方で、「墓石を建てない」永代供養のスタイルにも、多くの魅力があります。特にライフスタイルや価値観の変化が反映される選択肢です。

「自然に還りたい」「子どもに負担をかけたくない」そんな想いを形にできる方法として注目されています。

費用を抑えられる

墓石や工事費用が不要なため、初期費用を大幅に軽減できます。以下はおおよその比較表です。

| 形式 | 初期費用(目安) | 管理費 |

|---|---|---|

| 墓石付き永代供養墓 | 70万~150万円 | 不要~数万円/年 |

| 合祀型永代供養墓 | 5万~30万円 | 原則不要 |

経済的に無理をせず、それでも供養の形を残せるというのが、この選択の大きな価値です。

管理負担がゼロに近い

霊園・寺院が全ての管理を行うため、掃除や草むしりなどが一切不要です。

「遠方に住んでいる」「高齢で頻繁に通えない」などの理由で管理が難しい人にとって、心強い仕組みです。

樹木葬や納骨堂など選択肢が広がる

墓石を建てない場合、自然に還る「樹木葬」や、屋内型で天候に左右されない「納骨堂」など、柔軟な供養スタイルが選べます。

「墓を持たない自由」から生まれる新しい選択肢は、現代の価値観に合った供養の姿とも言えるでしょう。

永代供養墓の墓石を選ぶポイント

永代供養墓において墓石を選ぶ際は、通常の墓石とは異なる点にも配慮する必要があります。形式や制約、想いを込めた設計が重要です。

また「将来的に合祀されること」を前提に設計する場合もあるため、バランスの取れたデザイン性も求められます。

寺院・霊園のルールを確認

永代供養墓では、使用できる墓石のサイズや形状が施設によって定められています。

- 和型か洋型か指定がある

- 高さ制限や面積制限がある

- 彫刻の内容にもルールあり

過去に、墓石の形状が基準を満たしておらず再施工となった例もあるため、契約前の確認が不可欠です。

彫刻の内容に想いを込める

戒名や没年月日、家名などの基本項目に加え、「感謝」「ありがとう」「永遠」などの言葉を刻む方も増えています。

短くても強く印象に残る一言は、子や孫にも語り継がれる“心の遺産”となります。

小型・省スペース設計が主流

都市部や納骨堂型ではスペースの制約があるため、コンパクトでシンプルなデザインが主流です。

石材も、黒御影石やインド産の高耐久素材が人気で、美しさと耐久性の両立が求められています。軽量で施工しやすいデザインを選ぶことで、メンテナンス面でも安心です。

永代供養に関する注意点

魅力の多い永代供養ですが、後悔しないために事前に確認しておくべきポイントもあります。内容を深く理解した上で契約することが、満足度の高い供養につながります。

合祀される時期と方法を確認

永代供養では、最初は個別に納骨されても、一定期間後に合同墓(合祀)に移されるケースがあります。

契約時に「何年後に合祀か」「合祀後の扱いはどうなるか」などを必ず確認しましょう。中には10年・13年・33年といった節目で合祀される契約もあります。

改葬が難しくなる可能性

合祀後は遺骨の取り出しができなくなる場合がほとんどです。

「後から別の墓に移したい」という希望がある場合、合祀前までに改葬手続きを済ませる必要があります。その判断ができるのは契約者本人のみという規約がある施設もあるため、家族とよく相談しておきましょう。

法要やお参りの対応

合同供養の場合、個別の法要を依頼できない場合もあります。

年忌法要を希望する場合は、別途で依頼できるかを確認しておきましょう。費用や対応日程も事前に明示しておくことで、安心して供養を委ねることができます。

まとめ

永代供養は現代社会のニーズに応える新しい供養スタイルです。墓石を建てるかどうかは、供養のあり方や家族の想いによって決めるべき大切な選択です。

ご自身やご家族にとって「安心できる供養とは何か?」を考え、納得のいく形を選びましょう。墓石付きの永代供養も、墓石を持たない形も、それぞれに意味と価値があります。

費用、管理、気持ちの整理——あらゆる視点から後悔のない選択をして、心からの供養を実現していきましょう。