江戸時代の墓石には、現代に続く日本独自の形や供養観が色濃く表れています。「あのお墓の形はどこから来たの?」という素朴な疑問に答えながら、今も多くの霊園で見かける墓石の原型について学んでみましょう。

江戸時代の墓石の背景と時代性

江戸時代は、平和で安定した社会の中で信仰と供養の形が整った時代です。武士から庶民に至るまで、先祖を祀る文化が根付きました。庶民の生活が安定するにつれて、お墓を持つことが一般化していきました。

それまで限られた階層の人だけが墓を立てられたのに対し、江戸中期以降になると町人や農民も自家の墓石を持つようになります。これは、家という単位での「帰属」や「供養」の考えが社会に浸透したことの表れです。

江戸以前の墓制の特徴

- 平安〜室町期は自然石や簡素な木標が主流

- 墓は寺の中や共同墓地に合葬される形式が多かった

- 個人の墓石は武士や貴族に限られていた

中世までは、「死後の記録」はあくまで権威ある層のものでした。こうした慣習が江戸時代に大きく変わった背景には、民衆の宗教心と経済力の高まりがあります。

仏教の影響と檀家制度

江戸幕府は仏教寺院を通じて人々を管理する「寺請制度」を採用。これにより、檀家制度が根付き、家単位での墓が必要となりました。

「家の墓」という観念はこの時代に定着し、戒名や法名の刻まれた石塔が普及していきました。さらに、死後に極楽浄土へ行けるよう祈る風習と、寺院との深いつながりも墓石のあり方に影響を与えました。

江戸時代の代表的な墓石の形

江戸時代に広まった墓石の形には、後の時代にも受け継がれる様式が数多く存在します。特に寺院墓地では、一定の形式が重視されました。代表的な形式は以下の3つに大別されます。

単独型(個人墓)

1人1基で建立される形式で、戒名・没年などを記すのが一般的です。

- 角柱型が基本

- 上部に宝珠や蓮華座を載せることも

- 武士や知識人に多く見られる

現代の個人墓の源流ともいえるスタイルです。武家や文人の墓には詩文が刻まれることもあり、文化性が高い墓石といえるでしょう。

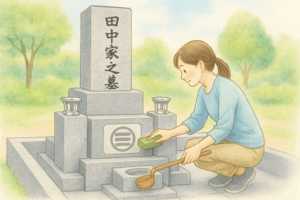

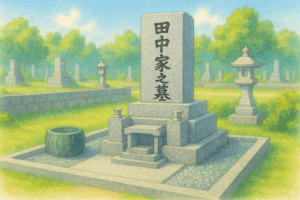

位牌型(角柱型)

位牌を模した四角い柱状の墓石。江戸中期から後期にかけて広く普及しました。

- 上台・中台・竿石の三段構造が基本

- 「〇〇家之墓」という表記が登場

- 檀家制度の影響で家単位の墓に発展

この形式が、現代の和型墓石の原型となっています。家族を守るという意識と、形式美の融合がうかがえます。

単塔型・宝篋印塔

仏教的な要素が強い形で、特に浄土宗・真言宗の墓地で見られます。

- 仏塔の形を模した荘厳なデザイン

- 石段・基壇がつく重厚な造り

- 高僧や文化人に多く使われた

塔の形式は宗派ごとに異なり、仏教思想と芸術の融合を見ることができます。現存する墓塔の多くは文化財に指定されている例もあります。

江戸後期の墓石デザインの進化

江戸後期になると石材加工技術が進化し、彫刻や装飾性が高まります。町人文化の成熟が、墓石にも個性を求める傾向を生み出しました。名家や商家の墓には装飾が施され、地域による違いも顕著になります。

彫刻の多様化と書体の工夫

- 書体は楷書体から草書体へと変化

- 蓮華や家紋の彫刻が増加

- 家訓や俳句などを刻む例も

墓石は単なる記念碑ではなく、「家の誇り」や「人生観」を映す場になっていきました。芸術性の高い石碑が登場し、「見られる墓石」への意識が芽生えたのもこの時代です。

女性や子供の墓も明確に

それまでは家長中心の墓が多かったものの、江戸後期には女性・子供用の個別墓も見られるようになります。

- 子供の早世を悼む墓に童子像が添えられる

- 妻の墓に花模様が刻まれるなどの配慮

生前の個性や家族からの想いを反映することで、墓石が「物語を語る場」として機能しはじめます。

石材と施工技術の変遷

江戸時代には、関東では秩父石、深谷石、真壁石などが、関西や四国では庵治石などが利用されました。産地によって硬さや色味が異なり、施工技術の発展とともに加工も多様化します。

使用されていた主な石材

| 石材名 | 主な産地 | 特徴 |

|---|---|---|

| 秩父石 | 埼玉県 | 柔らかく加工しやすい |

| 真壁石 | 茨城県 | 明るいグレー、耐久性あり |

| 庵治石 | 香川県 | 細目の美しさ、高級墓石向け |

これらの石は今日でも墓石に使われることが多く、江戸時代の技術が現代に生き続けています。また、運搬や建立の技術も洗練され、石工職人の高度な技術が日本各地で育ちました。

現代墓石との比較で見える江戸の特徴

現代の墓石と比較すると、江戸時代の墓石は「意味のある形」に重きが置かれていました。祈りの対象としての機能性だけでなく、社会的な立場や宗教的な価値観が形に宿っていました。

- 宝珠や蓮華など宗教的モチーフの活用

- 家族単位から個人・夫婦単位への変化

- 彫刻文字の芸術性と宗教性の融合

特に、戒名の刻み方や使用書体から時代性が読み取れる点が興味深く、「形の中に思想を見る」ことができます。

墓石から読み取る江戸の暮らしと心

江戸時代の墓石には、その時代に生きた人々の価値観や願いが詰まっています。今ある墓石の形に触れるとき、そこには250年前の心が宿っているかもしれません。

- なぜ家族の名前を刻んだのか?

- なぜ位牌の形を選んだのか?

- 彫られた文字や花模様にどんな意味が?

こうした問いを持つことで、墓石は単なる石ではなく「歴史の語り部」として見えてきます。「お墓を見ることは、その時代の心を見ること」。江戸の墓石は今も私たちに静かに語りかけています。

まとめ

江戸時代の墓石の形は、単に石の形にとどまらず、宗教・社会・家族観と密接に関係した「文化の象徴」です。現代に続く墓石の多くは、江戸時代にその原型が確立されており、そこには日本人の供養観の変遷が刻まれています。

今ある墓を見直すとき、その形や文字から先人の思いを感じ取ることができるかもしれません。墓石は、時代を超えて語りかける「静かなメッセージ」なのです。