墓石の大きさは、見た目や費用だけでなく、霊園の規定や宗教的な意味にも関わる重要な要素です。この記事では、初めて墓石を選ぶ方に向けて、大きさの目安や選び方のポイントをわかりやすく解説します。

墓石の大きさを考える前に知っておくこと

墓石の大きさは自由に決められるわけではありません。設置する場所や宗派、使用目的によって適正なサイズが異なります。まずは「どこに・どのような墓石を置きたいか」を明確にすることが第一歩です。

墓地の区画サイズが最初の基準

霊園や寺院墓地では、墓所の敷地面積に制限があり、一般的に「間口×奥行き」で区切られています。区画サイズに合わせて墓石の寸法を調整する必要があります。

- 一般墓地:90cm × 90cm程度が主流

- 都市部:60cm × 60cmなどの小区画も

- 地方の広い霊園:120cm以上も可能

特に都市部では、土地の制約から小型化が進む傾向があります。見た目のバランスだけでなく、掃除やお参りのしやすさも考慮しましょう。

宗派や地域によって形と大きさが異なる

例えば、浄土真宗では和型墓石が好まれ、日蓮宗では高めの竿石を用いる傾向があります。地域の風土や慣習も影響し、東北では大型、関西ではコンパクトな形式が見られることもあります。

一言で「お墓」といっても、背後には多様な文化的背景があります。「周囲と同じでよいか」「宗派の決まりはあるか」など、家族や親族とよく話し合いましょう。

主な墓石の大きさとその特徴

墓石にはいくつかの定番サイズがあります。それぞれの大きさがどのような意味を持つのか、具体的に見ていきましょう。ここでは和型・洋型・仏塔型と分類し、それぞれの特徴を解説します。

和型墓石(三段型)の標準サイズ

和型墓石は日本の伝統的な形式で、「竿石」「上台」「下台」の三段構造が基本です。

| 区画面積 | 墓石寸法(竿石) | 備考 |

|---|---|---|

| 90cm×90cm | 幅24cm前後 | 一般的な都市型墓所向け |

| 120cm×120cm | 幅30cm〜36cm | 地方の広めな区画向け |

| 150cm以上 | 幅45cm〜 | 大型の家墓や代々墓として採用 |

三段型は家の重厚さや格式を表すため、格式を重んじる家庭に好まれます。特に戒名や家名を複数刻む場合には、大きめのサイズが適しています。

洋型墓石のサイズ傾向

洋型墓石は近年人気のスタイルで、背が低く横に広いのが特徴です。

- 幅:40cm〜60cm

- 高さ:30cm〜50cm

- 奥行き:30cm〜50cm

モダンでシンプルな印象を与え、個人墓や夫婦墓に多く使われます。彫刻やデザインの自由度が高く、墓誌とのバランスも重要です。

選ぶ際には「墓誌との一体感があるか」「装飾が強調されすぎないか」などもポイントになります。

五輪塔や宝篋印塔のサイズ

仏教色が強い供養塔型の墓石は、宗派や供養の意図によってサイズが異なります。

- 五輪塔:高さ60cm〜120cm程度

- 宝篋印塔:高さ90cm〜150cm以上も可能

高僧や文化人に多く選ばれ、芸術性と宗教性が調和したデザインになります。寺院墓地では、宗派に合った形式が求められるため、事前に確認が必要です。

墓石の大きさと費用の関係

墓石の大きさによって費用は大きく変動します。石材の量や加工の手間、運搬・設置の難易度などが主な要因です。見た目だけでなく、維持費や施工費にも直結するため、予算とのバランスが重要です。

一般的な価格目安(和型墓石)

| 墓石寸法(竿石幅) | 総額費用の目安 |

|---|---|

| 24cm | 約100万円前後 |

| 30cm | 約130万円〜150万円 |

| 36cm以上 | 180万円以上 |

あくまで目安のため、石の種類や加工の有無、地域による違いで上下します。価格だけでなく、耐久性や色味なども比較して検討しましょう。

小さくても丁寧な仕上がりが大切

「小さいと安っぽい」と心配される方もいますが、石材の質や仕上げの丁寧さによって印象は大きく変わります。特に細部の加工や彫刻の美しさは、見る人の印象を左右します。

例えば庵治石や大島石など、硬質で美しい石を使えば、小型でも高級感が出ます。

墓石の大きさを決めるときのポイント

最終的に墓石の大きさを決める際は、以下のような視点が重要です。ただ大きければよい、という考え方は今や時代遅れ。誰にとっても「ちょうどいいサイズ」を見つける視点を持ちましょう。

家族構成と将来的な納骨数を考える

将来、複数人の納骨を予定している場合は、大きめの墓石+納骨室が必要になります。逆に、夫婦や単身用であればコンパクトな墓でも問題ありません。

また、樹木葬や納骨堂との併用を検討している家庭では、墓石サイズよりも納骨スペースの工夫が重視されます。

霊園のルールや周囲とのバランス

隣接する墓との調和も大切です。自分の墓だけ極端に大きかったり、反対に目立たなさすぎたりすると、違和感が生まれることもあります。

一言キャッチ:「目立たせたい?馴染ませたい?」

実際に霊園を歩きながら周囲の雰囲気を観察することをおすすめします。

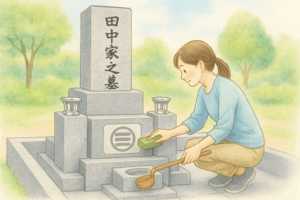

お参りのしやすさも意識する

高すぎる墓石は掃除がしづらく、低すぎるとお参りしづらいという声も。実際に手を合わせる場面を想像しながら決めましょう。

ベンチを設置するスペースがあるか、供花の取り換えがしやすいかなど、細かい動線も大事です。

墓石の大きさでよくある質問

墓石の大きさについては、以下のような質問がよく寄せられます。迷ったときの判断材料としてご覧ください。

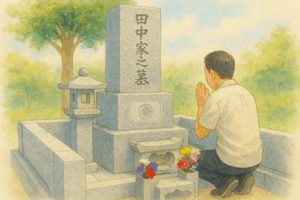

小さい墓石は失礼にならないの?

結論から言えば、まったく問題ありません。大きさよりも、気持ちを込めて丁寧に建てることが大切です。故人や先祖を想う姿勢が最も尊ばれる要素です。

また、小型墓はコンパクトで清掃しやすく、都市型霊園ではスタンダードな存在になっています。

納骨数によって大きさは変えるべき?

はい。将来的に複数の納骨を予定している場合は、納骨室の大きさや深さに余裕を持たせた設計にする必要があります。家族のライフプランも踏まえて検討しましょう。

特に代々墓や家族墓として設計する場合、竿石の裏面や墓誌に多くの情報を刻むことになるため、サイズにゆとりが必要です。

規格外の大きな墓は建てられる?

霊園によっては規格外サイズを認めていないケースもあります。どうしても大型にしたい場合は、永代供養墓や郊外型霊園など柔軟な条件の施設を探すのが得策です。

また、景観との調和を重視する霊園では、高さ制限や形状規制もあります。デザイン性とサイズを両立させるには、プロのアドバイスが不可欠です。

まとめ

墓石の大きさは、見た目や費用だけでなく、家族の構成・供養の考え・霊園の規定など、さまざまな要素が関係しています。「とにかく大きく立派に」という時代から、「心のこもった、納得できるお墓づくり」へと価値観も変化しています。

迷ったときは、霊園の管理者や信頼できる石材店に相談し、じっくりと家族で話し合うことが大切です。サイズに迷うことは、供養を真剣に考える第一歩。あなたの想いに合った“ちょうどいい大きさ”を見つけてください。