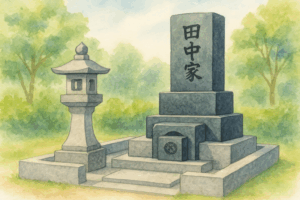

墓石に刻まれる家紋は、故人やご先祖の家系や歴史を象徴する大切なデザインです。

古くから日本では家紋が家族の証として受け継がれてきました。現代でもその伝統は根強く、墓石に家紋を刻むことで、家族の誇りや絆、先祖への敬意を表現することができます。

特に「自分の家の家紋は何だろう?」と関心を持つ方にとって、墓石への家紋彫刻はそのルーツを再認識する機会にもなります。

この記事では、墓石の家紋に関する基礎知識から選び方や注意点まで、初心者にもわかりやすく丁寧に解説します。

家紋の歴史と意味

家紋の起源

家紋は平安時代末期に貴族の間で広まりました。

その後、鎌倉時代には武士が戦場での識別のために用い、江戸時代には庶民にも浸透しました。現在では約2万種以上の家紋が存在するといわれています。

家紋の役割

- 家族・家系の識別

- 戦場や儀式での目印

- 家柄や伝統の象徴

現代では結婚式、法要、成人式などの儀式でも家紋が用いられ、「家の誇り」を可視化する役割を果たしています。

墓石に刻む家紋の種類

代表的な家紋

- 丸に三つ葉葵:徳川家の家紋。格式の高さを象徴します。

- 五三の桐:豊臣家や日本政府機関でも使用されています。

- 鶴丸:優雅さと長寿の象徴として人気です。

- 片喰:最もポピュラーな家紋の一つで、全国的に多く使用されています。

地域による違い

関東地方では桐紋や葵紋が多く、関西地方では梅や鶴などの柔らかく親しみやすいデザインが選ばれる傾向があります。

例えば、「伊勢地方の○○家の墓石には必ず梅紋が刻まれている」など、地域性と家系の伝統が強く影響します。

家紋デザインの選び方

家族の伝統を尊重する

まずは家系に伝わる家紋があるかを確認しましょう。位牌や家系図、仏壇の道具などに手がかりが残っていることもあります。

- 家族や親戚に相談

- 家紋辞典や専門業者への依頼

「家紋が不明で迷っている」という方は、ぜひ専門家に相談することをおすすめします。

自由なデザイン選択も可能

家紋が特定できない場合や、新たに個性的な家紋を希望する場合は、オリジナルデザインも選択可能です。

その際も日本の伝統的な円形フォルムや対称デザインを踏襲すると、格式が保たれ墓石との調和が取れます。

墓石家紋の彫刻方法

手彫り

職人による伝統技法で、細部まで美しく再現されます。線の太さや微妙な凹凸も繊細に表現可能です。

費用は平均10万~30万円程度。納期は数週間から1か月程度とやや長めです。

機械彫り

最新のレーザー加工技術で短期間に高品質な彫刻が可能です。費用は5万~15万円程度とリーズナブルです。

ただし極めて細かい意匠は手彫りに軍配が上がります。

家紋のサイズと位置

通常は墓石正面の上部中央に配置されます。サイズは直径7~15cm程度が標準です。

家紋が目立つよう、バランスを考えた設計が必要です。

家紋のメンテナンスと注意点

定期的な清掃

彫刻部分はホコリやコケが溜まりやすく、劣化の原因になります。

やわらかいブラシや布で月1回程度の清掃を心がけましょう。高圧洗浄は細かい彫刻を傷つける恐れがあるため避けましょう。

劣化防止

酸性雨や紫外線による風化を防ぐため、撥水剤や保護剤のコーティングを施すことも有効です。

特に海沿いなど塩害リスクのある地域では、こまめなチェックとケアが推奨されます。

墓石業者への相談

加工技術や使用する石材の質は業者によって異なります。事前に実績や評判を確認し、複数社から見積もりを取りましょう。

「一生に一度の選択」で後悔しないためにも、信頼できる業者選びは非常に重要です。

まとめ

墓石に刻む家紋は、家族の歴史や誇りを後世に伝える大切な要素です。

家紋の意味や種類、選び方、彫刻方法を理解し、ご自身やご家族にとって最適なものを選びましょう。

「祖先の思いと家の誇りを未来に伝える墓石づくり」のために、この記事が一助となれば幸いです。