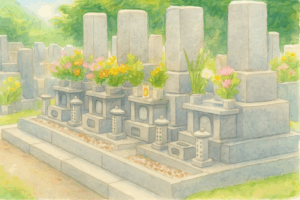

お墓参りの際に手向ける花を差す場所「花立て」。

実はこの花立てにも、素材・形・設置方法などさまざまな種類があり、お墓のデザインや使い勝手に大きな影響を与えます。

この記事では、墓石に設置する花立ての種類とその役割、選び方や交換のタイミング、注意点について、初めての方でも分かりやすく丁寧に解説します。

「どんな花立てを選べばいいの?」「ステンレスの筒はどう外す?」といった疑問を解消しましょう。

墓石の花立てとは?その役割と必要性

墓石に取り付けられる花立ては、ただの装飾品ではありません。

故人への供養としてお花を飾る場所であり、宗教的にも意味深い存在です。

また、日常的なお墓の美観維持や参拝者への印象づけにも大きく関わります。

花立ての基本構造と素材

花立ては主に以下のような構造になっています。

- 石製の土台に埋め込まれた筒型の容器(ステンレス・真鍮など)

- 筒の中に水を入れ、切り花を挿す仕組み

花立ての素材には、ステンレスやアルミなど錆びにくい金属が多く使われます。

たとえばステンレス製は耐久性が高く、長期間使っても腐食しにくいのが特徴です。

真鍮やアルミ製のものはやや傷がつきやすい反面、軽量で扱いやすいというメリットがあります。

なぜ花立てが必要なのか

花をそのまま地面や石の上に置くと、枯れた花が墓石を汚したり、雨水と混じって悪臭の原因になることがあります。

また、放置された花は虫を引き寄せたり、周囲に散らばって景観を損ねることも。

花立てを設置することで、清潔に美しくお墓を保ちやすくなり、訪れる人の印象も良くなります。

さらに、仏教では「花を供えること」は六波羅蜜のひとつである布施(ふせ)の一形態ともされ、心を込めて供花を行うための場所としても重要です。

花立ての種類と特徴

花立てには形状・構造・設置方法によって複数の種類が存在します。

それぞれの特性を理解して選ぶことで、お墓の使いやすさや見た目にも差が出ます。

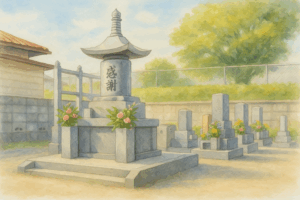

一体型タイプ(石材に直接彫り込み)

石塔本体に直接花立ての穴を彫って設置するタイプです。

- 見た目に一体感があり、重厚感を演出できる

- 強風や地震でも倒れにくく、耐久性が高い

- 石の一部なので、修理や交換がしづらいのが難点

伝統的な和型墓石によく採用されており、格式を重んじる家系ではこのタイプが選ばれることが多いです。

据え置き型タイプ(独立した器具)

台座の上に独立して置く花立てで、近年の洋型墓石やデザイン墓石によく見られます。

- 墓石と異なる素材や色でアクセントにできる

- 移動や清掃、交換が容易

- 風や振動で倒れる可能性があるため、設置場所に工夫が必要

現代的な見た目を求める方、掃除のしやすさを優先する方には向いています。

埋め込み式ステンレス筒

最も普及している形式で、石材に穴を開けて筒を埋め込みます。

- 取り外して清掃可能で衛生的

- 消耗品として交換も容易

- 価格が手頃で、種類が豊富

直径45〜60mm程度の筒が主流で、深さや厚みも製品によって異なるため、サイズ選定には注意が必要です。

花立ての選び方のポイント

花立て選びは「使いやすさ」と「見た目の調和」の両立が重要です。

実際に使用する状況や墓所の環境をイメージしながら、後悔のない選択をしましょう。

墓石の形やデザインに合わせる

- 和型墓石 → 石製の一体型や埋め込み式が自然

- 洋型・デザイン墓石 → ステンレスや陶器製、モダンな据え置き型

見た目に一体感があると落ち着いた印象になります。

一方で、あえて異素材を組み合わせてアクセントを出すスタイルも増えています。

使用頻度と清掃のしやすさ

- 頻繁にお参りする家庭 → 取り外せるステンレス筒が便利

- 年に数回の訪問 → 固定式でも問題なし、メンテナンス回数が少ない方が楽

例えば「お盆やお彼岸以外は掃除が難しい」という場合、錆びにくい素材で交換しやすいものを選ぶのがおすすめです。

サイズと互換性の確認

- 既存の穴のサイズに合った直径(例:直径50mm、深さ100mmなど)

- 落とし込み式か差し込み式かによる形状の違い

- 交換を見越して市販品の規格と合わせておくと安心

設置済みの花立てが劣化した場合にも、既製品で対応できるよう寸法を測っておくことが大切です。

花立ての設置・交換・修理について

新設時の注意点

- 水抜き穴の有無を確認(花が腐らないように)

- 左右バランスよく設置

- 固定式か置き型か、霊園規定に合っているか

設置作業はプロに依頼するのが一般的です。

花立て筒だけの交換方法

- ステンレス筒を引き抜いて新しいものと入れ替える

- 外れにくい場合は、ぬるま湯を注いで温めると抜けやすい

- ゴムハンマーで軽く叩いて外す方法もあり(石を傷つけないよう注意)

修理・交換の目安

| 症状 | 対応方法 |

|---|---|

| 花がぐらつく | 筒が変形している可能性 → 交換 |

| 錆びて水が漏れる | 新しい筒に交換 |

| 花立てそのものが欠けた | 石材店に相談して補修または交換 |

よくある質問(Q&A)

Q. 花立てに決まりはありますか?

A. 霊園や寺院により設置ルールが定められている場合があります。

Q. ステンレス筒の汚れはどう落とす?

A. クエン酸や中性洗剤で落とせます。頑固な場合は浸け置きしてブラシ洗浄しましょう。

Q. 花立てがひとつしかないのはおかしい?

A. 一対(二つ)が一般的ですが、洋型墓石では一つのデザインも増えています。

まとめ

墓石の花立ては、お墓の印象や使いやすさを左右する重要なパーツです。

素材や形状、設置方法によって特徴が異なるため、自分たちのライフスタイルや参拝頻度に合ったものを選びましょう。

また、定期的な清掃やメンテナンスを通じて、美しい状態を長く保つことが、故人への供養にもつながります。