「墓石が古くなってしまったけれど、どうすればいいの?」

長年家族を見守ってきた墓石も、時間の経過とともに風化・汚れ・劣化が進みます。

この記事では、古い墓石をどう扱うか迷っている方へ向けて、処分方法・再利用のアイデア・修復の可否・注意点などを丁寧に解説。

初めての方でもわかりやすく、感情面と実務面の両方からサポートする内容でお届けします。

古い墓石の状態とは?まず確認したいポイント

古い墓石をどうするか考える前に、まずは現在の状態を正しく把握することが重要です。

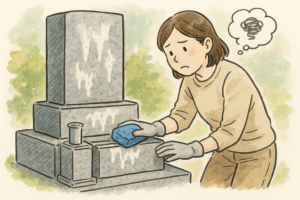

経年劣化による見た目の変化

- 表面の苔・黒ずみ・サビ跡

- 文字のかすれや消えかけ

- ヒビ割れや欠け

これらは日光や雨風、気温差などによって徐々に進行します。

特に苔やカビが多く付着している場合、石材内部への浸水による劣化も懸念されます。

また、汚れの原因が何か(排気ガス、木の樹液など)を知ることで、今後の対策にもつながります。

構造上の問題点

- 台座の傾きやズレ

- 墓石どうしの接着部分の剥離

- 地盤沈下による浮きや沈み込み

見た目はきれいでも、構造的に不安定な場合は安全面で対処が必要です。

「見た目」だけでなく「構造の健全性」もチェックしましょう。

管理状況の確認

- 墓地の管理契約の有無

- 継承者の有無

- 使用期限や改葬の要否

墓石だけでなく、墓地そのものの契約状況も確認しておくことで、今後の判断がしやすくなります。

特に自治体や宗教法人による運営墓地では、決められたルールに従う必要があるため、注意が必要です。

古い墓石を処分する場合の方法

古くなった墓石を撤去・処分する選択肢を取る場合、注意すべき点は法的・宗教的な配慮を忘れないことです。

単に「撤去して終わり」とはいかず、地域や墓地によっては規則が設けられているため、必ず確認が必要です。

石材店に依頼して撤去・処分

一番多いのが、石材店に依頼して墓石を解体・撤去・処分してもらう方法です。

- 重機を用いた撤去作業

- 遺骨の取り出し

- 閉眼供養や魂抜きの手配

- 石材の運搬と産廃処理

費用は10万〜30万円程度が相場で、立地や大きさによって変動します。

また、撤去した墓所は原状回復(整地)し、霊園側に返還報告が必要なケースもあります。

自治体や霊園の許可・手続き

霊園や寺院の敷地にある場合は、管理者への事前申請が必須です。

- 墓地使用権の返還手続き

- 改葬許可証の取得(役所で手続き)

- 墓地返還届や写真付き報告書の提出

公営霊園では自治体指定の解体業者を使うことが義務付けられていることもあるため、手順をよく確認しましょう。

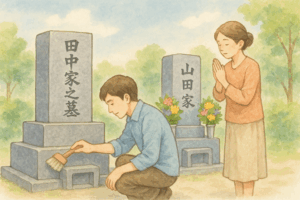

宗教的な手続き:閉眼供養(魂抜き)

処分前には「お性根抜き」とも呼ばれる閉眼供養を僧侶に依頼し、墓石から故人の魂を抜いてもらいます。

- 宗派によって作法が異なる

- 僧侶へのお布施相場は1万〜3万円程度

- 日程調整や法具準備も含めて1週間以上前に予約が必要

形式的に思われがちですが、多くの家族にとって心の区切りになる大切な儀式です。

古い墓石を修繕・再利用するという選択肢

「処分は避けたい」「思い出を残したい」という方には、修繕や再利用という選択肢もあります。

墓石の状態がひどくなければ、磨き直しや彫刻の再生で十分に美観を取り戻すことができます。

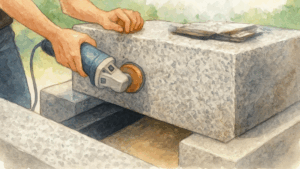

表面研磨や再彫刻で見違える

- 研磨:石材表面の汚れや傷を削って再生する

- 墨入れ:薄れた文字を新たに墨で強調する

- 再彫刻:不要な文字を削り、継承者の名を追加

費用の目安は5万〜15万円程度。新品よりも抑えられる上、もとの石を生かせることで精神的な安心にもつながります。

棹石のみを移設して活用

墓石の「棹石(さおいし)」部分だけを新たな墓所に移し、下台などは新設する方法です。

- 家名や法号の入った部分を保存できる

- 節目の法要と合わせて再利用できる

- 彫り直しにより新たな形での供養が可能

「親の代からの石を残したい」という継承意識が強い方には最適です。

墓石を建て替えるタイミングと判断基準

修復・再利用・処分…どれを選ぶか迷ったら、以下のような基準を元に考えると決めやすくなります。

| 状況 | 推奨判断 |

|---|---|

| 大きなヒビ・欠損・倒壊の恐れあり | 建て替え・撤去 |

| 表面の劣化や傾きは軽度 | 修復・再利用 |

| 継承者がいない、墓じまい予定あり | 処分・合祀 |

今後の管理体制や家族の希望をすり合わせながら、納得のいく判断を進めましょう。

まとめ

古い墓石の取り扱いには、物理的な劣化への対応だけでなく、家族の想いや宗教的な配慮も必要です。

撤去して新たな墓所へ移るのか、修繕して使い続けるのか、または再利用して次の世代に託すのか——

選択肢は複数ありますが、いずれも「供養の心」を大切にすることが基本です。

専門家や寺院と連携しながら、丁寧に手続きを進めていきましょう。

そしてその判断が、次の世代にとっても誇れる「家のお墓文化」につながるよう願っています。