納骨を行う際、墓石を動かす必要がある場合があります。この記事では、初心者でもわかりやすいように、墓石を動かす手順と注意点を丁寧に解説します。実際の作業の流れや注意点を知っておくことで、心構えができ、納骨を安心して迎えることができます。

なぜ納骨で墓石を動かす必要があるのか?

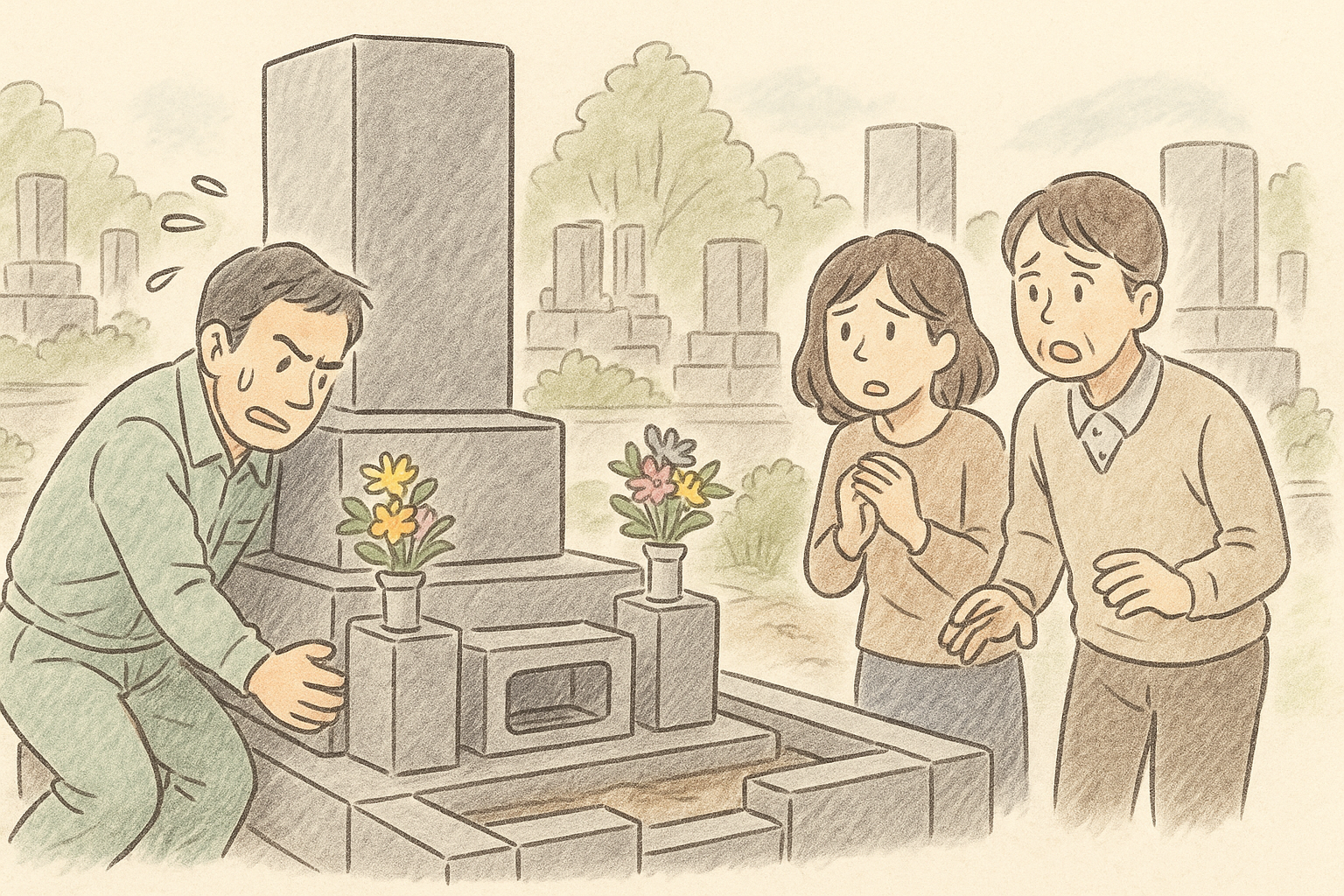

「墓石を動かす」と聞くと、大掛かりで費用もかかる印象を持つ方が多いでしょう。しかし、実際には納骨の多くの場面で墓石の一部を移動させる作業が必要となります。これは墓石の下部にある「カロート(納骨室)」に遺骨を納めるためであり、避けて通れない工程です。

とくに昭和以前に建てられたお墓では、地下型カロートが主流で、墓石の上部を取り外さなければ納骨できない構造となっている場合が多いです。納骨式の直前に気づいて慌てるケースもあるため、事前の確認と準備が肝心です。

カロートとは何か

カロートとは、墓石の下に設けられた納骨スペースのことです。この空間に骨壺を納めることになりますが、構造によって墓石を動かさなければならないケースがあります。

カロートには次のような種類があります。

- 地下型カロート:石材の下に設けられており、竿石を取り外さないとアクセスできない

- 地上型カロート:墓石の横や背面などに納骨口が設けられている

地上型は最近の霊園墓地や洋型墓石で増えていますが、伝統的な和型墓石の多くは地下型であるため注意が必要です。

墓石の構造を知っておくと安心

墓石は「一枚岩」ではなく、複数の石を積み重ねて設置されています。代表的な構造は次の通りです。

- 竿石(さおいし):一番上にある縦長の石で、家名などが刻まれる

- 上台・中台・下台:竿石を支える土台となる石材

- 芝台:一番下の基礎部分

納骨時には竿石や上台を外してカロートを開ける必要があります。こうした構造を事前に知っておけば、石材店とのコミュニケーションがスムーズになり、必要な作業内容の理解にも役立ちます。

墓石を動かすタイミングとスケジュール

墓石を動かす作業は、ただ納骨式に合わせて依頼するだけでは不十分です。複数の準備や確認事項があり、計画的に進めることが求められます。

納骨式は「一度きり」の大切な儀式。だからこそ、前もって段取りを組んでおくことが成功のカギです。

納骨式の1〜2週間前が目安

墓石の解体や移動作業は、納骨式の当日に行うのではなく、1〜2週間前に済ませておくのが理想です。その理由は以下の通りです。

- 石材店の作業には事前予約が必要

- 雨天の場合は延期になる可能性がある

- 万一、墓石に劣化や損傷があった場合に補修が間に合う

特に繁忙期(春秋の彼岸・お盆・年末年始)は石材店の予約が埋まりやすいため、早めの依頼が必要です。

法要や親族の都合も考慮

納骨式は単なる作業日ではなく、親族が集まり供養を行う特別な日です。法要を含む場合は僧侶の手配も必要となるため、以下のような調整が必要です。

- 施主や喪主の都合

- 僧侶のスケジュール

- 参列者の交通手段や宿泊手配

このように、単に「墓石を動かす日」だけを考えるのではなく、式全体の流れを逆算して準備する姿勢が大切です。

墓石を動かす際の費用と作業内容

墓石を動かすには専門の技術が必要なため、一般の人が自力で行うことはまずありません。そのため石材店への依頼が基本となります。費用の目安や作業内容を知っておくことで、事前の見積もりや交渉もスムーズに行えます。

「費用がどのくらいかかるのか?」という不安を解消することが、納骨準備の第一歩です。

作業費用の相場

墓石を動かす際の費用は、作業内容や地域、墓石の構造によって異なります。以下に一般的な費用の目安を示します。

| 作業内容 | 費用の目安(円) |

|---|---|

| 墓石の部分解体 | 20,000〜50,000 |

| 開閉・再設置作業 | 10,000〜30,000 |

| クリーニング・補修 | 5,000〜15,000 |

| 出張費(地域による) | 3,000〜10,000 |

※実際の費用は、事前に現地調査をしたうえで見積もりされます。

実際の作業手順

- 現地確認と墓石周辺の清掃

- 上部の石材(竿石・上台など)を取り外す

- カロートの蓋を開ける

- 遺骨を納め、蓋を閉じる

- 石材を元通りに再設置する

作業には2〜3人が必要で、1〜2時間程度を要することが一般的です。特に重機が入れない狭い墓地では、手作業での慎重な対応が求められます。

墓石を動かす際の注意点

墓石は非常に重く、高価なものでもあるため、動かす際には慎重な対応が必要です。事故や破損を防ぐためにも、注意すべきポイントを押さえておきましょう。

自分で動かすのは危険

「ちょっとだけずらすだけだから」と安易に考えるのは危険です。実際、墓石の重さは100〜300kg以上になることもあり、腰や手首の怪我、さらには石材の破損などが起こる恐れがあります。

必ずプロの石材業者に依頼し、必要があれば立ち合って作業を確認するようにしましょう。

墓石の損傷リスクと保険

墓石を動かすことで、目には見えないヒビが入ったり、ズレが生じることがあります。こうしたトラブルを避けるため、以下の点を確認しておくと安心です。

- 業者が損害保険に加入しているか

- 万一の損傷時の補償内容

- 古い墓石は事前に補強や補修をしておく

特に先祖代々の墓石は、経年劣化していることも多いため、プロの目でのチェックを受けることをおすすめします。

墓石を動かした後の対応

納骨が無事に終わった後も、やるべきことは残っています。再設置した墓石の状態確認や、今後の供養の計画を立てることで、安心して故人を見送ることができます。

「儀式が終わったから終わり」ではなく、その後の気配りが大切です。

再設置後の点検

作業完了後は、以下の点を必ず確認しておきましょう。

- 石材がまっすぐに設置されているか

- 隙間やズレがないか

- 台座に傾きがないか

また、将来の地震対策として、耐震施工をオプションで依頼することも可能です。特に地盤の緩い墓地や傾斜地にある墓石では、定期点検の契約を検討しても良いでしょう。

納骨後の供養の流れ

納骨を終えた後も、供養の習慣を継続することが大切です。以下のような行事があります。

- 初盆(しょぼん):亡くなって初めて迎えるお盆

- 春・秋のお彼岸:年2回の供養の節目

- 年回忌法要:1周忌・3回忌・7回忌など

こうした供養を通じて、家族が故人と向き合う時間を持つことが、心の安らぎにつながります。

まとめ

納骨で墓石を動かすのは特別な作業ですが、適切な準備と専門家のサポートがあれば安心して進めることができます。作業の流れを把握し、費用や注意点を理解することで、後悔のない納骨を迎えることができます。

一生に何度も経験することではないからこそ、丁寧に段取りを組み、家族や故人にとって悔いのない時間を過ごせるようにしましょう。