墓石は、単なる石の塊ではありません。その背後には長い歴史と文化が息づいています。本記事では、初心者にも分かりやすく、墓石の歴史を日本と世界の両面から丁寧に解説します。

墓石の起源と役割のはじまり

墓石は、「死者を弔う」という人類共通の営みに深く関わっています。古代から現代に至るまで、その形や役割は大きく変化してきました。宗教的な信仰や社会的な背景によっても、その姿はさまざまです。

古代文明における埋葬と墓石の始まり

エジプトやメソポタミアでは、巨石や建造物を使って死者を祀りました。ピラミッドやジッグラトがその例です。

これらは単なる墓ではなく、王権や宗教の象徴としての意味合いも持っていました。また、これらの建造物は「死者の住まい」として建てられたとも言われており、人々は死後の世界に備えた構造を用意していたのです。

墓石の初期的な使用例

紀元前のヨーロッパでは、メンヒル(立石)やドルメン(支石墓)といった巨石文化が見られます。これらが墓石のルーツとも考えられています。

たとえば、フランスのカルナック列石は数百本のメンヒルが一列に並んだ壮大な遺構で、死者や祖先を崇める儀礼に使われた可能性があります。このような「石を立てる」行為そのものが、後の墓石文化の原点といえるでしょう。

日本における墓石文化のはじまり

日本では古墳時代から埋葬の文化が発展し、次第に個人の墓を示す「墓石」が登場していきます。中国や朝鮮半島からの影響も大きく、仏教伝来以降は精神性と造形が融合していきます。

古墳時代の埋葬と副葬品

3世紀頃から築かれた古墳には、埴輪や副葬品が添えられていました。これらは死者の地位や信仰を表していたとされます。

大型の前方後円墳に見られる副葬品は、鏡・剣・玉など多岐に渡り、被葬者の力や地位を象徴していました。また、埴輪には人物や家屋、馬などのモチーフがあり、死後の世界を模した「縮図」としての役割も果たしていたと考えられています。

奈良・平安時代の供養文化

仏教伝来により、死者の供養という概念が広まりました。この頃から、木製の卒塔婆や石製の供養塔が使われ始めます。

特に平安時代には、仏教の教義とともに五輪塔や宝篋印塔といった石造物が登場。これは経文を納める意味だけでなく、極楽浄土を願う「来世志向」の信仰を具現化したものでした。現代の墓石にも通じる精神性の礎です。

鎌倉~江戸時代にかけての墓石の発展

武家社会や庶民の生活が安定するにつれ、墓石は次第に一般庶民にも広がっていきます。文字を刻む技術の発達も、墓石の普及を後押ししました。

鎌倉時代の五輪塔

仏教的要素の強い五輪塔は、供養塔や墓標として広まりました。それぞれの部位が「地・水・火・風・空」を表しています。

多くは石で作られ、禅宗や真言宗などの影響を強く受けたものです。特に武士階級や僧侶の墓にはこの形式が多く、死後も「宇宙の一部」として存在し続けるという世界観が反映されていました。

江戸時代の庶民墓と家墓の登場

江戸時代には、家族単位の墓「家墓」が一般化します。石材の加工技術の発展もあり、墓石が庶民にも浸透しました。

また、檀家制度の普及により、墓を持つことが社会的義務ともなっていきます。戒名や没年月日を記す石碑が定着し、今に続く「和型墓石」の基本スタイルがこの時期に確立されました。

近代日本の墓石の変化と戦後の影響

明治以降の近代化と戦後の社会変動は、墓石の形式や価値観にも大きな影響を与えました。都市化や核家族化といった生活スタイルの変化が、墓の持ち方にも変革をもたらします。

明治・大正期の墓石文化

文明開化により、欧米の石材やデザインが一部に取り入れられ始めました。しかし、日本独自の伝統的な墓石形式は依然として主流でした。

また、墓碑に家紋や故人の略歴を刻むなど、「人生を記録する石」としての性質が強まりました。この頃から本格的な「家墓」という形が都市部でも広がっていきます。

戦後の住宅事情と都市墓地の台頭

高度経済成長期を経て、都市部では霊園や公営墓地が増加しました。それに伴い、墓石のサイズや形も簡素化されていきました。

加えて、マンション暮らしなどの住宅事情や交通手段の変化から、「通いやすさ」や「管理のしやすさ」が重要視されるようになりました。

現代の墓石の多様化と今後の展望

現在では、墓石のデザインや素材、あり方そのものが多様化しています。終活という考え方も広まり、選択肢が広がっています。

墓石のデザインと素材の多様化

和型、洋型、オリジナル型など多様な墓石があります。また、石の色や加工方法にもこだわる人が増えています。

石材の種類と特徴を以下にまとめます。

| 石材名 | 主な産地 | 特徴 |

|---|---|---|

| 御影石(例:本御影石など) | 兵庫県 | 耐久性が高く美しい |

| 庵治石 | 香川県 | 世界的にも高評価 |

| インド産黒御影石(例:インド黒など) | インド | 深い黒が印象的 |

「シンプルだが上質なものを選びたい」「人と違うデザインにしたい」といったニーズに応える自由設計も増加。職人と相談しながら、個人の想いを反映した墓石を制作するケースも見られます。

永代供養墓や樹木葬の広がり

少子化や核家族化を背景に、永代供養墓や樹木葬といった新しい埋葬方法も人気を集めています。

地方から都市部に子世代が移るケースが多く、「継承しないお墓」「管理不要なお墓」が求められるようになりました。これにより宗教色を薄めた霊園や、公園のようなデザイン墓地も増加しています。

世界の墓石文化との比較

日本の墓石文化は仏教の影響が大きいですが、世界各国にもそれぞれ独自の墓石文化があります。それらを比較することで、自国の文化の特徴も明確になります。

欧米の墓石と宗教的背景

キリスト教圏では十字架型の墓石が一般的で、ラテン語や英語の碑文が刻まれます。

霊園の芝生墓地など、景観を重視した配置も特徴的です。墓碑に詩や故人の人生を象徴する言葉が刻まれ、「死の恐怖」ではなく「記憶と再生」を意識する文化が見られます。

イスラム・アジア圏の墓石文化

イスラム教では装飾を抑えた簡素な墓石が多く見られ、偶像崇拝を避ける傾向にあります。

中国では風水に基づいた墓地の配置が重要視されるなど、宗教・風習によって墓石の意味合いが大きく異なります。韓国では儒教の影響も色濃く、祖先を敬う文化が墓地に反映されています。

墓石の歴史を知る意義とは?

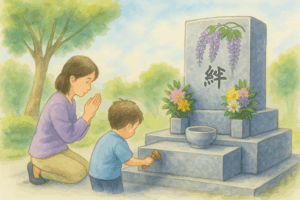

墓石の歴史を知ることは、単に昔のことを学ぶだけではありません。それは私たちの「死生観」を見直す機会にもなります。

歴史から見える文化の変遷

墓石の形や素材、供養の方法からは、その時代の社会構造や家族の在り方が見えてきます。

時代ごとの一般的な墓石の特徴を大まかに比較すると、以下のようになります。

| 時代 | 墓石の主流形式 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 古墳時代 | 石棺・副葬品 | 墓標としての個別墓石は一般的ではない |

| 鎌倉時代 | 五輪塔 | 仏教色が強い |

| 江戸時代 | 家墓 | 庶民への普及 |

| 近代以降 | 洋型・自由設計型など多様化 | 個人の選択肢拡大 |

現代人へのメッセージ

「どのように死を迎えるか」「どんな形で記憶されたいか」──墓石の歴史は、現代を生きる私たちにも問いかけてきます。

終活を考える際に、自分に合った弔いの形を選ぶ参考にもなるでしょう。将来、誰かがその石の前に立ち、「この人はどんな人生を歩んだのか」と想いを馳せる──そんな未来を想像しながら、墓石の意味をもう一度考えてみませんか?

まとめ

墓石の歴史は、宗教や社会構造、家族の在り方と密接に関わっています。古代から現代に至るまで、その形は変化しても、「大切な人を想う心」は変わりません。歴史を知ることで、私たちは自分らしい終活の選択肢を見つけられるかもしれません。

また、他国と比較することで日本の墓石文化の特徴も浮かび上がります。今、私たちにとって「墓石」とは何か──その問いに立ち返ることが、未来の供養のあり方を考える第一歩になるのです。