「墓石に刻まれた“当才”とはどういう意味?」──初めてお墓参りをしたときに、そんな疑問を持った方も多いのではないでしょうか。

本記事では、仏事の基礎知識としての「当才」について、その意味や使い方、刻むタイミング、注意点などを初心者にもわかりやすく丁寧に解説します。

当才の意味とは?

「当才(とうさい)」とは、仏教における年忌法要の一種で、その年にあたる回忌(かいき)を示す言葉の一つです。墓石に刻まれることで、故人の供養の節目を明確にし、故人への思いをかたちとして残す意味合いを持ちます。

年忌法要との関係

年忌法要とは、故人が亡くなった祥月命日(しょうつきめいにち)などを節目として定期的に行われる追善供養のことです。一定の年ごとに実施することで、故人を偲び、遺された家族が心を整える時間にもなります。

代表的な年忌は以下の通りです。

- 初七日(7日目)

- 四十九日(49日目)

- 一周忌(1年目)

- 三回忌(満2年、3年目)

- 七回忌(満6年、7年目)

- 十三回忌、十七回忌、三十三回忌など

このうち「当才」は「今年の命日がどの年忌にあたるか」を示す言葉であり、特に節目の年に墓石に刻まれることがあります。

当才を墓石に刻む理由

「どうして当才を刻むの?」と疑問に思う方も多いでしょう。それには2つの意味があります。

1つは宗教的な意味。仏教では年忌供養がとても重視されており、その年に当たる供養の重要性を示す表記として当才は用いられます。

もう1つは記録的な意味。墓石に刻むことで、誰がいつ亡くなり、今年が何回忌なのかが一目で分かるようになり、遺族や子孫にも受け継がれやすくなります。

当才を刻むタイミングと回忌年数

当才を墓石に刻むのは、どのようなタイミングがふさわしいのでしょうか?実は、年忌のカウント方法には独特の数え方があり、正しく理解することが大切です。

主な回忌と対応する年数

年忌の数え方では、一般的に亡くなった年を1年目とする「数え」の考え方が用いられます。以下の表を参考にしてください。

| 回忌 | 実際の経過年数 | 意味 |

|---|---|---|

| 一周忌 | 満1年 | 初めての年忌法要 |

| 三回忌 | 満2年 | 最も行われやすい当才表記の節目 |

| 七回忌 | 満6年 | 一つの区切りとして重要視される |

| 十三回忌 | 満12年 | 家族・親族で再び集う機会に |

| 十七回忌 | 満16年 | 親が亡くなった場合などによく行われる |

| 二十三回忌 | 満22年 | 近年は簡略化される傾向 |

| 三十三回忌 | 満32年 | 弔い上げとして特に重要視される |

当才を刻む代表的なタイミング

「三回忌」や「七回忌」など、区切りの良い年に合わせて刻むのが一般的です。中でも「三十三回忌」は「弔い上げ(とむらいあげ)」として故人の供養を一区切りとする年で、多くの家庭で墓石への刻印を検討するタイミングになります。

他にも、法要の節目で家族が集まる機会を活用し、当才を刻むことで、思い出の共有や供養の意味づけがしやすくなります。

当才の表記スタイルと刻み方

当才は、宗教的な意味合いを持つ言葉であるだけに、その表記方法や配置にも作法があります。近年では柔軟な表現も増えてきましたが、基本を押さえることが大切です。

よく使われる表記スタイル

| 表記例 | 解説 |

|---|---|

| 当才 三十三回忌 | 今年の供養が三十三回忌であることを示す |

| ○○命日 当才 | 故人の命日にあたる年が当才であることを明記 |

| 命日+回忌数 | 例:「昭和50年5月1日 七回忌」など |

具体的な表現は地域差・家の慣習・宗派によって異なる場合があります。書体は楷書体が基本ですが、行書体を用いる例もあります。

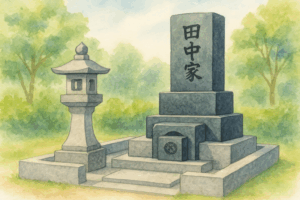

配置の基本パターン

当才の文字は、多くの場合、墓石の側面や裏面に刻まれます。正面には「○○家之墓」や戒名が中心にあり、それと区別して情報を整理するためです。

家族全体の記録を管理するために墓誌(ぼし)を併用する家庭も多く、そこに当才と回忌をまとめて記すことで視認性を確保できます。

当才を刻む際の注意点

「文字を追加するだけ」と思われがちですが、実は墓石に当才を刻むにはいくつかの配慮が必要です。石材の状態や宗派の考え方など、事前に確認すべきことがいくつかあります。

墓石の素材と文字の追加

御影石などの硬質な石材では、彫刻の際に専用の工具や機械を使用する必要があります。場合によっては、彫刻のために墓石をいったん墓地から運び出して加工する必要があることもあります。

また、すでに刻まれている文字と調和をとることも重要です。書体、彫りの深さ、文字の大きさをそろえなければ、見た目に違和感が生まれてしまいます。

宗派や菩提寺への確認

当才の表記については、宗派や菩提寺の方針によって可否が分かれる場合があります。特に浄土真宗など一部の宗派では、年忌法要の捉え方や「当才」という表現を用いないなど、他宗派と異なる場合があるため、事前の相談が望ましいでしょう。

また、墓地が寺院管理型か民間霊園かによっても運用が異なることがありますので、石材店と一緒に事前打ち合わせを行うのが理想です。

当才の表記は義務ではない?

「当才を刻まないといけないの?」という質問を受けることがありますが、結論から言えば「義務ではありません」。刻むかどうかは、家族の判断と宗教的方針に委ねられています。

表記の有無に対する考え方

- 菩提寺の意向を確認する

- 家族・親族の意思を反映する

- 墓地・霊園のルールを事前に確認する

中には「文字は最小限にしたい」「墓石はシンプルに保ちたい」といった希望を持つ家族もおり、当才を記さないという選択も尊重されるべきです。

墓誌を活用する選択肢

墓石本体ではなく「墓誌」に記録を残すことで、視認性と情報の整理がしやすくなります。複数の故人の情報を1枚の石板にまとめられるため、スペース不足やデザインの一貫性にも配慮できます。

また、あとから追加刻印が必要になった場合にも対応しやすい点がメリットです。

「当歳(当才)」のもう一つの意味:赤ちゃんの年齢表記について

インターネット上では「当才」や「当歳」という表記が、赤ちゃんや幼児が亡くなった場合の年齢表記として紹介されることもあります。これは、本記事で主に解説している年忌供養の「当才」とは意味や用法が異なるため、混同しないよう注意が必要です。

赤ちゃんが亡くなったときの表記:「当歳」「行年当歳」

赤ちゃんが生後まもなく、あるいは幼くして亡くなった場合、墓石や位牌にその年齢を示すために「当歳」または「行年当歳」と記されることがあります。

- 当歳(とうさい):一般的に、満年齢で0歳(その年に生まれ、その年に亡くなった場合など)で亡くなったことを示すとされます。

- 行年当歳(ぎょうねんとうさい):一般的に、数え年で1歳(その年に生まれ、その年に亡くなった場合など)を指し、同様の意味で用いられるとされます。

この表記は、「享年」の代わりに使われるもので、戒名や命日とともに刻まれることがあります。

墓石・位牌での実際の表記例

| 表記例 | 意味 |

|---|---|

| 享年 当歳 | 満年齢で0歳(例:その年に生まれ、その年に亡くなった場合)で亡くなったことを示す表記の一例。 |

| 行年 当歳 | 数え年で1歳(例:その年に生まれ、その年に亡くなった場合)で亡くなったことを示す表記の一例。 |

| 享年 一歳 | 満1歳で亡くなったことを示す表記の一例。(「当歳」とは区別される) |

赤ちゃんや幼いお子様を亡くされたご家族のお気持ちは察するに余りあり、その年齢表記も故人を偲び、心を込めて選ばれることでしょう。家族の気持ちや宗派の教義に合わせて、柔軟に対応できるよう石材店や菩提寺と相談することが大切です。

当才とあわせて知っておきたい関連用語

当才を理解するうえで、関連する仏教用語を押さえておくとよりスムーズです。供養に関する語句はややこしく感じるかもしれませんが、実は日常的にも使われている表現があります。

命日と祥月命日

命日とは、故人が亡くなった日そのものを指します。祥月命日(しょうつきめいにち)は「命日と同じ月・同じ日付が巡ってきた日」であり、多くの年忌法要がこの日にあわせて執り行われます。

たとえば「3月5日が命日」であれば、翌年以降の毎年3月5日が祥月命日になります。

弔い上げとは

弔い上げ(とむらいあげ)とは、一般的に三十三回忌や五十回忌など、特定の年忌法要をもって個別の故人に対する供養を一区切りとすることです。

地域や宗派によっては十七回忌をもって弔い上げとする場合もあり、当才の中でも「最後の表記」となることがあります。

墓誌(ぼし)とは

墓誌は、墓石とは別に設置される記録用の石板です。複数人の戒名・俗名・命日・年忌などを一覧でき、継承する子孫にとっても情報が整理しやすくなります。

耐久性のある石材で作られることが多く、故人の生きた証を後世に伝える役割を担います。

まとめ

「当才」は、故人の年忌供養を象徴する重要な語であり、墓石に刻まれることでその年の節目を示す意味を持ちます。ただし、宗教的・実務的な側面だけでなく、家族の考え方や墓地の事情にも配慮した判断が必要です。

墓石に「何を刻むか」は、「どのように故人を想うか」の表現でもあります。形式だけにとらわれず、自分たちの気持ちに寄り添った形で供養を行うことが、何より大切なのではないでしょうか。

誰のために、どのように記録を残したいのか──「当才」の意味を知ることは、そんな問いかけへの第一歩となります。