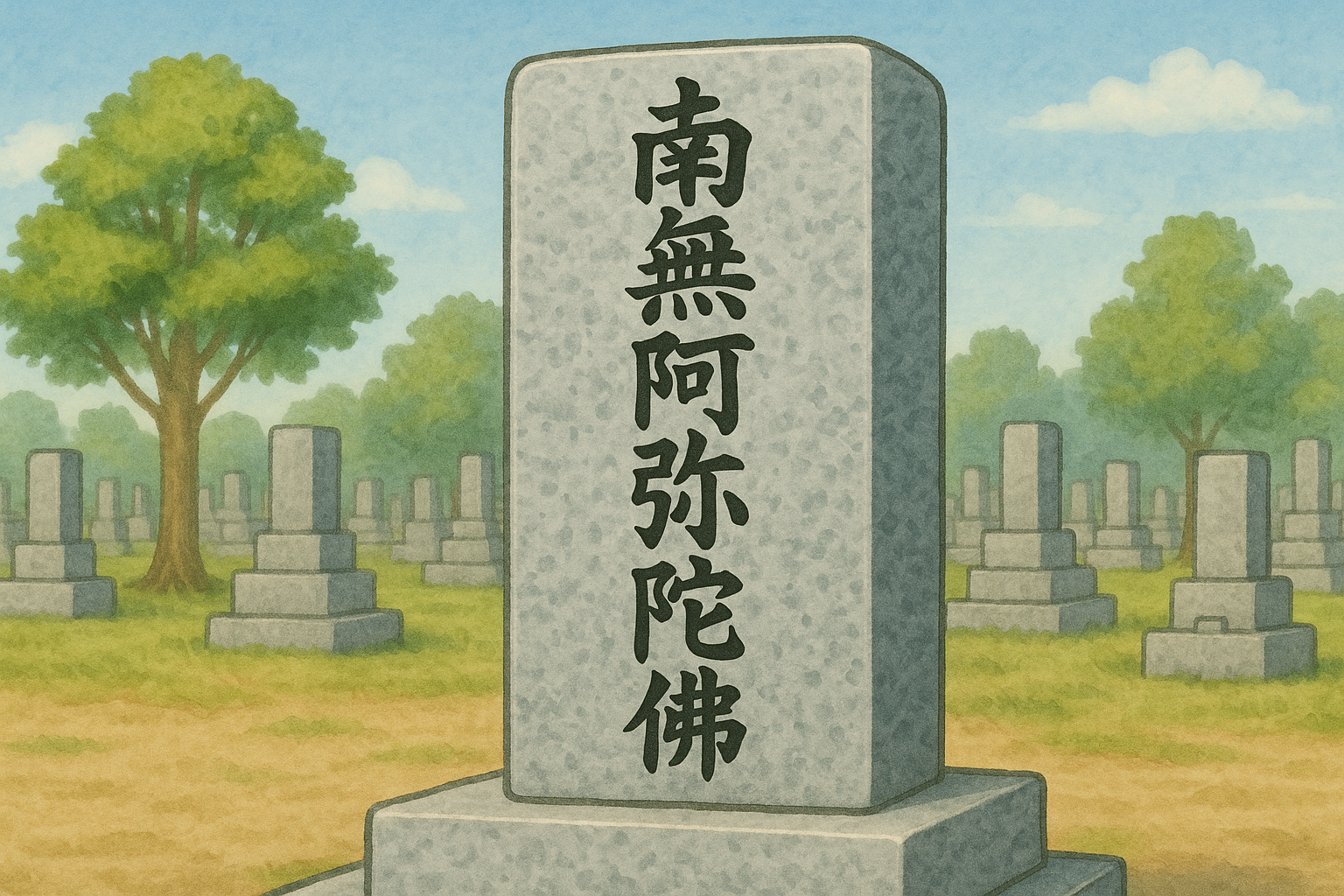

お墓を訪れると、正面に「南無阿弥陀仏」と刻まれた墓石をよく見かけます。この言葉にはどんな意味があり、なぜ多くの墓石に刻まれるのでしょうか?この記事では、仏教の教えや日本の供養文化における「南無阿弥陀仏」の意味を、初心者にも分かりやすく丁寧に解説していきます。

「南無阿弥陀仏」とは何か?

「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」は、仏教、特に浄土宗や浄土真宗などの宗派で重視される念仏の言葉です。これは阿弥陀仏への信仰心を表すと同時に、故人が極楽浄土に往生することを願う祈りの言葉でもあります。日本の多くの家庭では、この言葉を口にして先祖や亡き人を偲ぶ文化が根付いています。

「南無」とは何を意味する?

「南無(なむ)」は、古代インドのサンスクリット語の「ナマス(namas)」あるいはパーリ語の「ナモー(namo)」に由来する音写語で、一般的に「帰依(きえ)する」「心から信じ従う」といった意味合いを持ちます。つまり、「南無阿弥陀仏」とは、「私は阿弥陀仏にすべてを委ねます」という祈りの表現です。

この短い6文字の中には、生と死を見つめ直す深い思想が込められており、日常の中で手を合わせる所作にも精神的な安らぎを与えてくれます。

阿弥陀仏とはどんな仏さま?

阿弥陀仏は、仏教において西方極楽浄土を主宰するとされる仏で、人々が亡くなった後にその浄土へ生まれ変わること(往生)を助けるとされています。阿弥陀仏は慈悲深く、念仏を唱える者を無条件で救うとされるため、死後の安寧を願う家族にとって心のよりどころとなります。

浄土宗の教えでは「南無阿弥陀仏」と唱えることがそのまま救いにつながり、故人が極楽浄土へ導かれるという信仰が支えになっています。

なぜ墓石に「南無阿弥陀仏」を刻むのか?

墓石は故人を弔うだけでなく、生者が死生観を表現する「語る石」とも言えます。その中に「南無阿弥陀仏」を刻むことには、単なる慣習以上の意味が込められています。

故人の極楽往生を願うため

最も根本的な目的は、故人が無事に極楽浄土へ往生できるよう祈るためです。念仏は故人のために唱えるだけでなく、その名を刻むことで「いつでも思い出してもらえる」場所ができ、残された人の心の拠り所となります。

例えば、四十九日や一周忌といった故人を偲ぶ大切な節目に、子や孫たちが「南無阿弥陀仏」と刻まれたお墓に手を合わせることによって、世代を超えた供養の心が育まれると言えるでしょう。

生者の信仰心と感謝の証

墓は死者のためにあると思われがちですが、実は「生きる人の心を整える場」でもあります。「南無阿弥陀仏」を刻むことで、自分自身もまた日常の中で仏の教えに触れ、感謝や反省、平穏を得る場になるのです。

このような精神性が、現代の慌ただしい暮らしの中でも「心の拠り所」として墓参を続ける理由の一つになっています。

「南無阿弥陀仏」の表記バリエーションと配置

実際に墓石に刻む際、「南無阿弥陀仏」の表記や配置には多様なスタイルがあります。これは宗派や地域性、美意識などによって異なるため、石材店との打ち合わせでも非常に重要な項目です。

一般的な表記方法

なお、「南無阿弥陀仏」は現代の常用漢字で書かれることが多いですが、墓石のデザインや家風によっては「仏」を旧字体の「佛」として、「弥」を旧字体の「彌」として刻むこともあります。旧字体はより格式ある印象を与えるため、伝統や厳粛さを重んじる家庭で選ばれる傾向があります。

一般的な表記方法

| 表記 | 特徴 |

|---|---|

| 南無阿弥陀仏(縦書き) | 和型墓石の正面に多く見られる定番スタイル |

| 南無阿弥陀佛、南無阿彌陀佛(旧字体) | 厳かな印象を与える伝統的な字体 |

| 楷書体・行書体 | 楷書が読みやすく人気。行書体は柔らかく優美な印象 |

文字の彫り方にも違いがあり、以下のような仕上げが選ばれます:

- 金箔仕上げ(豪華さと格式を演出)

- 黒字仕上げ(読みやすく落ち着いた印象)

- 素彫り(石そのままの素材感を活かす)

配置と位置関係

- 和型墓石では正面中央に「南無阿弥陀仏」を縦書きで配置

- 戒名や命日は側面や裏面に配置

- 裏面には建立年月日、建立者名を刻む場合が多い

最近ではデザイン墓にも「南無阿弥陀仏」を彫る方が増えており、従来の形式を保ちながらも、現代的な美意識と調和した形が求められています。

宗派による違いと考え方

「南無阿弥陀仏」は浄土宗系の墓石に多く見られますが、すべての宗派で用いられるわけではありません。宗派ごとに思想や表現の仕方が異なるため、それに応じた配慮が必要です。

浄土宗と浄土真宗の違い

| 宗派 | 特徴 |

|---|---|

| 浄土宗 | 念仏を唱えることで救済を得る。墓石正面に「南無阿弥陀仏」が一般的 |

| 浄土真宗 | 念仏は感謝の表現であり、墓石には「○○家之墓」のみが主流 |

浄土真宗では、称名念仏は阿弥陀仏への感謝の表現であると捉えられるため、必ずしも墓石に「南無阿弥陀仏」と刻むことを重視せず、「○○家之墓」のみとするなど、その教えに沿った形を選ぶ解釈もあります。

その他の宗派の場合

臨済宗や曹洞宗といった禅宗系の宗派では、「南無阿弥陀仏」という言葉ではなく、故人の戒名や法名などを刻むのが一般的とされています。日蓮宗では「南無妙法蓮華経」が主流になるため、宗派の確認は必須です。

現代では宗教的な意義に加えて、家族の価値観やシンプルな美意識に合わせた柔軟な表現が選ばれることも増えています。

南無阿弥陀仏を刻むときの注意点

「南無阿弥陀仏」を刻むには、単に文字を選ぶだけでなく、その背景にある意味や、仏教的な思想との調和を意識する必要があります。

書体・位置・彫刻方法の選択

刻字に関する選択肢は非常に多岐にわたり、以下のような要素が関係してきます:

- 書体:楷書が読みやすい一方、行書には優美さがある

- 彫刻方法:素彫り、金箔、朱字などで印象が大きく変わる

- 文字の大きさや配置:家紋や戒名とのバランスも考慮

特に一度刻んでしまうと修正が難しいため、家族全員の意向を確認しながら進めることが重要です。

宗派・菩提寺の確認

「この言葉を刻んで大丈夫なのか?」と不安な場合は、必ず菩提寺に確認しましょう。宗派の教義に反してしまうと、後々の供養や法要で問題になる場合もあります。

また、地域の慣習や墓地の規定なども考慮することで、周囲との調和を保ち、無用なトラブルを避けることにつながります。例えば、近隣のお墓との統一感を重視する地域や霊園もあれば、比較的自由なデザインが許容される場合もあります。

「南無阿弥陀仏」とともに刻まれる言葉や図柄

現代の墓石には、「南無阿弥陀仏」だけでなく、故人の人柄や家族の想いを表す言葉や図柄が刻まれることも珍しくありません。こうした表現が、墓石に温かみや個性を与える役割を果たします。

よく使われる言葉の例

| 表記 | 意味 |

|---|---|

| ○○家之墓 | 家族代々の供養の証 |

| 感謝・ありがとう | 故人への思いや感謝の気持ちを形に |

| 永遠 | 時代を超えたつながりを象徴 |

| 倶会一処 | 来世で再会できるという仏教の信念 |

こうした言葉は、訪れた人の心を落ち着かせ、故人との対話のきっかけを与えるものにもなります。

シンボル・図柄の彫刻例

- 蓮の花:仏教における清らかさと再生の象徴

- 月・太陽:永遠の時を象徴する天体

- 鳥や蝶:魂の自由な飛翔や、仏教的な輪廻転生などを象徴する存在として用いられることがあります。

これらの図柄は、戒名や宗派にかかわらず選ばれる傾向にあり、家族の美的センスや故人の好みに合わせてカスタマイズされています。

まとめ

墓石に「南無阿弥陀仏」を刻むことは、故人の極楽往生を願い、遺された者が心からの敬意を示す仏教的な表現です。その背景には、日本人の死生観や供養の文化が色濃く反映されています。

宗派や地域、家族の思いによって、その意味合いや表現方法は異なりますが、大切なのは「どんな想いを石に刻むか」ということ。見た人が手を合わせたくなるような、温かみのある墓石づくりを意識してみてはいかがでしょうか。