墓石に文字を彫るという行為には、ただの情報提示以上の意味があります。名前や戒名、日付などを刻むことで、その人が「この世に確かに生きていた証」を残す大切な作業になります。

また、後世の家族や訪れる人が誰を偲んで手を合わせるのかを明確にする役割も果たします。文字の内容や表記には宗教的な意味も含まれるため、ただ彫ればよいというものではありません。

たとえば「○○家之墓」という文字一つにしても、宗教的な背景や家族の意図が込められていることがあります。彫刻は単なる装飾ではなく、“記憶を形にする”大切な儀式だという意識を持つことが大切です。

一般的に彫られる項目とその意味

墓石に彫る情報はある程度定型がありますが、家族構成や宗教観により柔軟に変えることもできます。

戒名・法名・法号

仏教では亡くなった方に戒名(法名)を授け、それを墓石に刻むのが一般的です。宗派によって呼び方や表記が異なります。

- 浄土真宗 → 法名(例:釋○○)

- 禅宗や日蓮宗など → 戒名(例:○○信士/信女)

- 真言宗 → 法号と道号を含む形式

戒名は宗教的な意味合いを持つため、正確に、かつ適切な位置に彫ることが望ましいとされます。文字数が多い場合は墓誌を併用することも検討されます。

また、戒名の中には院号や位号が付くこともあり、格式や故人の社会的立場を表す要素としても重視されます。

俗名(生前の名前)

近年では俗名(例:山田太郎)を併記するケースが増えています。家族や親族が認識しやすく、親しみを持って手を合わせられるという理由からです。

- 宗教色を抑えたい家庭

- 子どもや孫世代に分かりやすく伝えたい場合

- 故人の生前の姿を大切にしたい場合

俗名は、時代や価値観の変化とともに、墓石に刻むべき重要な要素として見直されています。

没年月日

命日を刻むことで、故人を偲ぶタイミングや法要日を明確にできます。表記方法には和暦と西暦があり、お墓全体のデザインや統一性、ご家族の考え方などに合わせて選ばれます。

例:

- 和暦 → 令和五年八月一日

- 西暦 → 2023年8月1日

「没年をどのように書くか」は墓石全体の書体や構成に関わるため、家族で統一感を持たせることがポイントです。

享年または行年

故人が亡くなった年齢を表します。

- 享年:満年齢(例:享年75)

- 行年:数え年(例:行年76)

「どちらで書くべきか?」と迷った際は、菩提寺や石材店に相談するのがおすすめです。地域や宗派によって慣習が異なる場合があるためです。

一言メッセージ

「ありがとう」「安らかに眠ってください」などの一言を刻むことで、よりあたたかい印象の墓石になります。

近年では「感謝」「いつまでも忘れません」など、オリジナルな言葉を彫るケースも増えており、訪れる人の心に残る墓石づくりの一助となります。

文字の配置とレイアウトの基本

文字をどのように配置するかで、墓石の印象は大きく変わります。バランスや意味に注意を払うことが大切です。

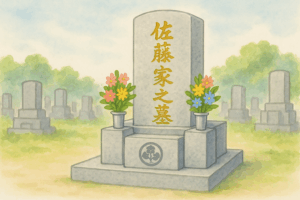

正面中央に刻む内容

通常は、戒名または「○○家之墓」「○○家先祖代々之墓」などを中央に大きく刻みます。

これは「家」としての記録であり、先祖代々を供養する意味を持ちます。宗教的意味と社会的なつながりを示す位置であるため、特に丁寧な仕上げが求められます。

また、家名を刻むことで無縁仏になることを防ぐという意味もあります。

側面や裏面への刻字

以下のような情報は、墓石の側面や裏面に配置されることが多いです。

- 故人ごとの戒名と没年月日

- 建墓年月日

- 建立者の名前(例:長男○○建立)

この配置により、表面の美観を保ちつつ、必要な情報を正確に残すことができます。複数人が入る家族墓では、横に墓誌を設けて詳細を刻む場合もあります。

書体と文字サイズ

一般的に使用される書体は以下の通りです:

- 楷書体:格式高く読みやすい

- 行書体:柔らかく流れるような印象

- 隷書体:古典的で伝統的な雰囲気

書体選びは「誰が訪れるか」「どう読んでもらいたいか」という視点で決めるのがポイントです。文字サイズは中央の主文字が最も大きく、他はそれより小さめに調整します。

墓石に文字を彫る方法と工程

墓石に文字を刻むには専門の技術が必要です。以下に、基本的な流れを紹介します。

彫刻の方法

主に以下の方法があります:

- サンドブラスト方式(現在の主流)

- 手彫り(伝統的な技法だが、現在は希少)

- レーザー加工(写真やイラストなどの精密な彫刻に対応)

それぞれに特長があり、

- サンドブラスト:精密・安定・現代の主流

- 手彫り:職人の技術と味が残る(価格は高め)

- レーザー:デザイン性重視、肖像や風景も可能

予算やデザイン、耐久性の希望に応じて選びます。

工程の流れ

- 彫る内容・位置を決定(下書き)

- ゴムシートでマスキング

- サンドブラストで文字彫刻

- 墨入れ(黒や白で文字を際立たせる)

- 完成後チェック・設置

一般的に、作業期間は1週間~10日程度が目安とされています(彫刻内容や作業場所により異なります)。

工程の途中で確認を取ってくれる業者を選ぶと安心です。

仕上げの違い

文字の仕上げ方法にも種類があります:

| 仕上げ種類 | 特徴 |

|---|---|

| 墨入れ | 見た目がはっきりし読みやすい |

| 素彫り | 自然な印象、風化に強いが視認性低い |

| 金文字・銀文字 | 格式・デザイン性重視 |

視認性を重視するなら墨入れ、高級感を演出したい場合は金文字が選ばれます。

よくある疑問と注意点

墓石に文字を彫る際、知っておきたい疑問やトラブル事例をまとめました。

彫刻ミスが起きたら?

名前の漢字間違いや日付ミスなどは意外と多く、修正が難しいため要注意です。

必ず複数人で原稿をチェックし、正式書類(戸籍謄本・位牌など)と照合しましょう。石に一度彫った文字は原則戻せないため、確認の徹底が肝心です。

文字数制限はある?

墓石のサイズにより文字数の制限があります。特にデザイン墓では文字スペースが限られており、略式での表記や墓誌の併用を検討します。

たとえば、3名以上の名前を彫る場合、墓誌を新設して正面のデザイン性を保つ方法がよく取られます。

自分で内容を指定してもよい?

可能です。事前に生前戒名やメッセージを用意しておく「寿陵(じゅりょう)」も近年増えています。

内容を家族と共有しておくことで、残された人が迷わずに済みます。特に単身者や終活を意識する方にはおすすめです。

彫り直しはできる?

基本的に文字の削除は困難です。一般的に「既存の彫刻部分を削って彫り直す」か「新たに石材を部分的に差し替える」といった方法が取られますが、いずれも高額な費用と時間を要する可能性があります。

施工時点での明らかなミスは業者側の責任で対応されるのが一般的ですが、お客様の都合による内容変更での再彫