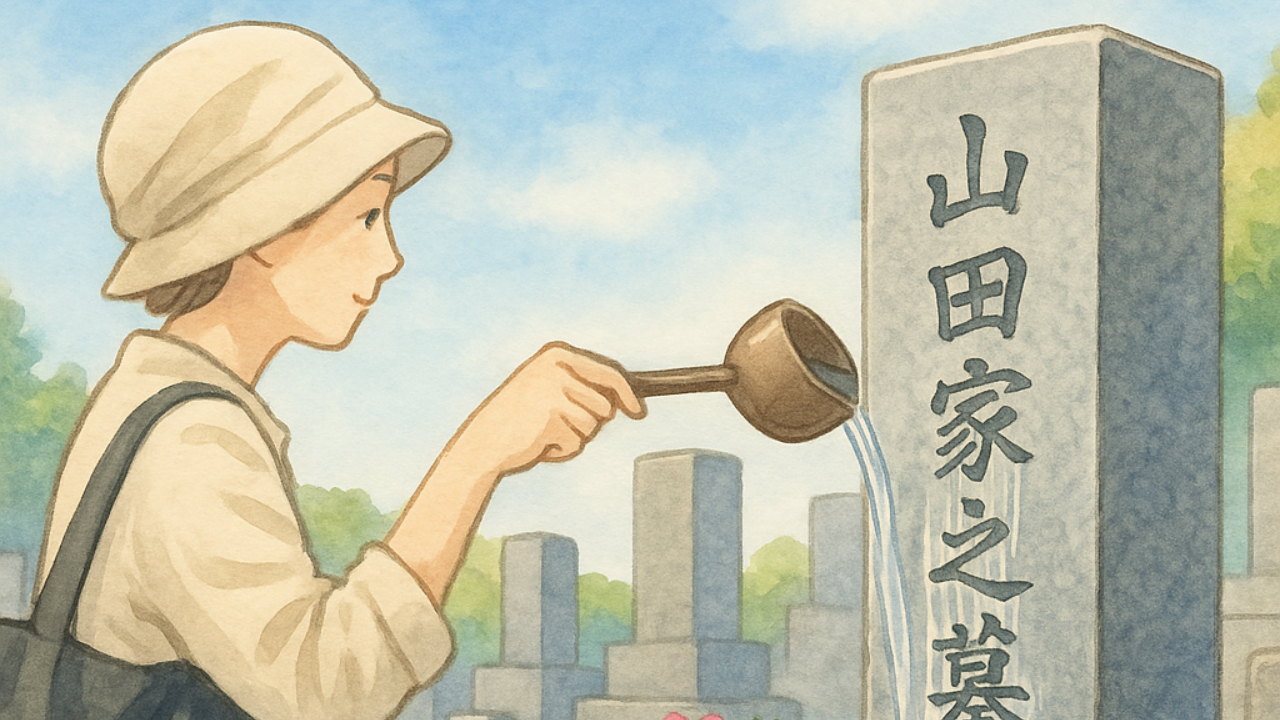

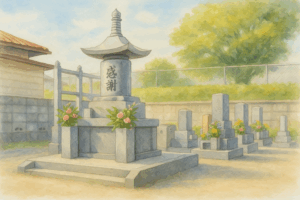

お墓参りのときに墓石に水をかける行為。なんとなく当たり前のようにやっているけれど、「本当に正しいマナーなの?」「なぜ水をかけるの?」と疑問に思ったことはありませんか?

この記事では、そんな“水かけ”の意味や作法、注意点について、初心者にもわかりやすく解説します。

墓石に水をかける意味とは

墓石に水をかけることには、日本人の宗教観や死生観に深く根ざした意味があります。単なる清掃ではなく、心を込めた供養の一環として行われています。

故人を清める行為として

水は古来より「浄化の象徴」とされており、墓石に水をかける行為には、故人の魂を慰め、墓所を清めるという意味合いがあるとされています。仏教では、亡くなった方のために清らかな水を供えることが、古くから供養の一つとされてきました。

たとえば、お盆やお彼岸などの節目に水をかけることで、「今でも忘れていないよ」「ありがとう」という気持ちを表すことができます。日常的な供養行為としても、とても自然な振る舞いといえるでしょう。

水を供える宗教的背景

仏教における基本的なお供え物として「五供(ごくう)」があり、その中には「浄水(じょうすい)」、つまり清らかな水が含まれています。

五供は香・花・灯明・浄水・飲食(おんじき)を指します。清らかな水を供えることで、故人が安らかに眠れるよう祈るという意味もあります。

特に浄土宗や浄土真宗では、「浄土」という清らかな世界を信じることから、水の清浄さが重要視されています。地域によっては水をかける代わりに柄杓で水を供えるだけの場合もあります。

どのように水をかけるのが正しい?

水かけは自由な行為と思われがちですが、実は丁寧に行うことが大切です。順序や範囲を意識するだけで、印象がぐっと良くなります。

水をかける順番

一般的には、墓石の一番上から始め、全体にいきわたるように、そして足元である下の部分へとかけていきます。

この順番には、目上の方に対するように「上から下へ」という礼儀や、故人を敬う気持ちが込められていると言われています。家の長である祖先を敬う気持ちで、上から丁寧に水をかけましょう。

洗浄と供養の違い

墓石をゴシゴシと掃除するのと、水をかけるだけの行為は別物です。水かけは供養の儀式的な意味合いが強く、スポンジなどでの清掃はまた別の工程になります。

- 掃除:ブラシや布で墓石の汚れを落とす

- 供養:清らかな水で祈りの気持ちを込めてかける

この違いを理解しておくことで、より丁寧な気持ちでお墓参りができるようになります。

墓石に水をかけるタイミングと頻度

「毎回かけるべき?」「年に何回行くのが普通?」といった疑問も多いですよね。実際には家庭や地域ごとに慣習があります。

法事やお彼岸の時期に行う

特に意識して水をかけるタイミングとして、お盆やお彼岸、命日などの仏教行事があります。これらは家族全体でお墓を訪れる機会も多く、丁寧に供養をする場面でもあります。

このような節目で水をかけると、「この日を忘れずに大切にしている」という気持ちが伝わります。春秋のお彼岸は気候も穏やかで、掃除もしやすい時期です。

普段のお参りでも大切な習慣

日常的なお墓参りでも、墓石に水をかけることで、簡単ながら心を込めた供養になります。例えば近所にお墓がある方であれば、月1回程度の頻度で訪れることもあります。

特別な日に限らず、「思い出したから来た」「会いたくなった」という自然な感情での訪問も、きっと故人は喜んでくれるはずです。

地域や宗派による違い

実は、水かけの習慣にも地域や宗派によって違いがあります。その違いを知ることで、より丁寧な対応が可能になります。

水をかけない地域もある

例えば北海道などの寒冷地では、冬場に水をかけると凍結によって墓石がひび割れるリスクがあるため、水をかける習慣がない、あるいは夏場のみに行うといった配慮が見られる場合があります。

また、宗派によっては水を「かける」ではなく「供える」スタイルを取るところもあります。仏具に水を入れてそっと置くだけで十分な供養とされる場合も。

家ごとのしきたりを尊重する

お墓参りのやり方は、家ごとの伝統や思い入れによって微妙に異なります。「祖父母の代からそうしていたから」「母がいつもこうしていたから」といった理由も、立派な供養の根拠です。

親族と訪れる際は、「こうするのが当たり前」と決めつけず、相手のやり方を尊重することも大切です。

水かけに使う道具と注意点

清らかに行いたい水かけですが、道具選びやちょっとした所作にもマナーがあります。

柄杓やペットボトルの使い方

墓地によっては共用の柄杓と桶が用意されている場合があります。ない場合はペットボトルに水を入れて持参するのが一般的です。

- 柄杓は口を墓石に向けてゆっくりかける

- ペットボトルは力を入れすぎず、そっとかける

勢いよく水をかけるのは、故人の頭から水を浴びせるような行為と捉えられることもあり、失礼にあたるとされています。静かに、丁寧に行うことを心がけましょう。

熱湯や氷水は避けるべき?

夏場に熱くなった墓石に冷たい水をかけるなど、急激な温度変化は石を傷める原因になります。常温の水を使用するのが望ましいでしょう。

特に御影石など天然石の墓石は、急激な温度差でひび割れることがあるため注意が必要です。

よくある疑問とトラブル防止

最後に、水かけにまつわる「これってどうなの?」という疑問や、トラブルを未然に防ぐためのポイントを紹介します。

他人のお墓に水をかけてもいい?

基本的には避けるべきです。たとえ無縁仏や荒れたお墓でも、他家の敷地にあたるため、勝手に行うのはマナー違反とされます。

もし気になる場合は、まずはその墓地や霊園の管理事務所に相談するのが適切な手順です。思いやりのある行動であっても、ルールを守ることが大切です。

ペット同伴での水かけマナー

近年、ペットを連れてお墓参りをする人も増えています。しかし、霊園によっては動物の立ち入りが禁止されていることもあるため、事前確認が必要です。

また、もちろん、ペットに墓石へおしっこをさせるなどの行為は厳禁です。人間と同様に故人を敬う態度を大切にしましょう。

まとめ

墓石に水をかけるという行為には、深い意味と丁寧な作法が込められています。なんとなくの動作に見えて、実は故人を想い、心を込めて行う供養の一つです。

地域や宗派、家族のしきたりに合わせながら、誰もが気持ちよく供養できるように配慮することが、現代のお墓参りでは大切です。知識を持って行動することで、より意味のあるひとときとなるでしょう。