お墓を建てるとき、悩みがちな「文字入れのタイミング」。納骨や法要、四十九日などとの関係も気になりますよね。この記事では、墓石の文字入れを行う最適な時期や注意点について、初心者にもわかりやすく丁寧に解説します。

墓石に文字を入れるタイミングとは?

墓石の文字入れは、故人の名前や没年月日などを刻む大切な作業です。タイミングを誤ると手間や費用が増える場合もあるため、適切な時期に行うことが重要です。

四十九日までに済ませるのが一般的

日本の仏教において、四十九日は故人の魂の行き先が決まる重要な節目とされ、この日を目安に納骨を行うことが多いため、それまでに墓石への彫刻を済ませておくのが一般的とされています。

たとえば、葬儀後すぐにお墓を準備し、四十九日に合わせて彫刻業者とスケジュールを調整する家族も少なくありません。

命日や年忌法要に合わせるケースも

四十九日が間に合わない場合や、そもそも生前にお墓が建っていたケースでは、一周忌や三回忌などの法要に合わせて文字入れを行う例もあります。また、遠方から親族が集まる機会に合わせると、皆で故人を偲びながら墓前に集えるメリットもあります。

その一方で、法要が差し迫ってから準備を始めると、納期の遅れで当日に間に合わないといったトラブルもあるため、早めの段取りが肝心です。

生前建墓の場合の文字入れ

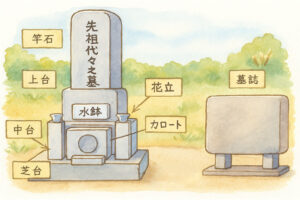

「寿陵(じゅりょう)」と呼ばれる生前建墓では、墓石の正面や側面に名前を入れておき、亡くなった際に没年や戒名などを追加で刻む形式が一般的です。

夫婦墓・家墓での記名スタイル

例えば、生前建墓で彫刻した存命中の人の名前には朱色などを入れ、亡くなった際にその色を抜くといった方法で区別する工夫もされます。

その際、どちらの名前を先に刻むかなどの配慮も必要です。特に家族間での不公平感を避けるために、石材店との相談時に説明を受けるとよいでしょう。

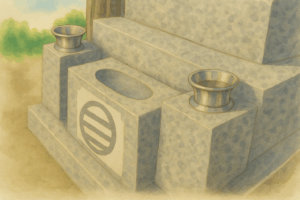

墓誌に後から加える方法

墓石の本体には名字や「〇〇家之墓」などを彫り、個人名は側面の墓誌に後から追加する方式もあります。この方法は、後から追加しやすく、美観も保たれる点で人気です。

ただし、墓誌が別パーツであるため、後から追加で彫刻する際には、石材店によっては出張費や作業費などが別途発生する場合があります。

墓石文字入れにかかる時間と費用

文字入れは熟練した職人による作業で、短時間では済みません。また、墓地の場所や天候にも左右されることがあります。

一般的な作業日数と予約時期

作業期間は平均で1週間から10日程度。繁忙期(春秋彼岸やお盆前)には2週間以上かかることもあります。そのため、法要の日程が決まったら、なるべく早く(遅くとも1ヶ月前には)石材店に相談し、予約をしておくのが安心です。

【文字入れスケジュールの目安】

| 行事 | 予約目安 | 納期目安 |

|---|---|---|

| 四十九日 | 1ヶ月前 | 約7〜10日間 |

| 一周忌 | 1ヶ月半前 | 約10〜14日間 |

| 三回忌以降 | 2ヶ月前 | 時期により変動 |

早めに予定を立てることで、納期遅れによるトラブルを防ぎ、余裕を持った供養が可能になります。

費用の相場と内容

一般的に、戒名や俗名、没年月日などを含む1名分の文字入れで、3万円~5万円程度が相場とされています。以下のような条件で価格が変動します。

- 文字数(多いほど高額)

- 彫刻場所(正面/側面/墓誌)

- 墓所までの運搬/作業環境

例えば、一般的な戒名や俗名、没年月日、享年などのセットではなく、特別なメッセージや多くの文字を刻む場合は、追加料金が発生することがあります。

実際の流れと準備事項

初めての方にとって、墓石への文字入れは不安が多い作業です。具体的な流れを把握しておくとスムーズです。

彫刻前に必要な書類

- 戒名または法名の記載された用紙

- 没年月日、享年(または行年)

- 使用する文字(楷書体・行書体など)の希望

これらをあらかじめ石材店に提出しておくと、原稿作成や文字バランス調整がスムーズに進みます。誤字があると修正が難しいため、しっかりと確認しましょう。

作業当日の流れ

作業は現地で行う場合と、墓石を工場に持ち帰って行う場合があります。現地施工なら当日立ち会いも可能ですが、雨天時は延期されるケースも。

また、カバーをかけて粉塵を防ぐ処理がなされるため、作業中は近づかないのがマナーです。作業時間は1時間〜数時間で完了します。

彫刻方法の違いと選び方

彫刻方法にはいくつかの種類があり、仕上がりや耐久性に差があります。

サンドブラスト方式

最も一般的な方法で、砂を高速で吹き付けて文字を削る技術です。仕上がりが美しく、比較的低コストで済みます。

- メリット:比較的短時間での加工が可能/コストを抑えやすい

- デメリット:彫刻の深さによっては、手彫りに比べて経年での摩耗が見られやすいとされる場合がある

彫刻の深さもある程度調整可能なため、雨風にさらされる屋外でも安心です。

手彫り/機械彫りの違い

最近では、職人の手作業による「手彫り」や、細かい部分も精密に再現できる「NC機械彫り」も選ばれるようになりました。

【比較表】

| 種類 | 特徴 | 費用感 |

|---|---|---|

| サンドブラスト | 一般的/コスト重視 | 約3万円〜 |

| 手彫り | 味わい深い/高級感 | 約6万円〜 |

| 機械彫り | 精密/再現性高い | 約4〜5万円 |

こだわりのある方は「家族らしさ」を出せる手彫りを選ぶことも。一方で、機械彫りはフォントやデザインの幅が広い点も魅力です。

よくあるQ&A:時期や作業にまつわる疑問

文字入れに関する不安や悩みを、よくある質問の形で解消します。

法事の直前でも間に合う?

石材店のスケジュールに空きがあれば対応可能ですが、繁忙期は難しいことが多いため、2〜3週間前には相談するのが安心です。ギリギリの依頼では、慌ただしい中で文字の確認ミスなどが生じやすくなるため注意が必要です。

生前に自分の名前を彫っておいてもいい?

はい、一般的な「寿陵」では名前を彫り、没年月日は空欄で残しておくことが多いです。自分でデザインや書体を決められるメリットがあります。

ただし、縁起を気にされる方や家族の反対がある場合は慎重に。事前に話し合いをしておくと安心です。

彫刻済みの文字を修正できる?

基本的には難しいですが、小さな誤字であれば上書きや一部削りで対応できる場合もあります。ただし、修正には高額な費用がかかることや、元の状態と見た目が変わってしまう可能性があることは理解しておきましょう。

まとめ

墓石の文字入れは、故人への最後の贈り物であり、家族の想いを形にする大切な作業です。適切なタイミングで、十分な準備と理解のもとに行うことで、後悔のない供養が実現します。

地域の習慣や家族の意向を踏まえつつ、専門家とよく相談しながら進めることが大切です。疑問がある場合は、まず石材店に早めに相談してみましょう。